Tag: access-control

【用Keycloak學習身份驗證與授權00】開始之前

這系列文章將帶大家探討軟體開發上,那些身份驗證與授權的相關議題。此外的話題還有身份識別、存取控制。 以目前諸多流行應用都以非單人使用的狀況之下,身份驗證與授權,幾乎是每位開發者都會遇到的題目。 不管你是串接OAuth、管理資源、寫後臺界面,甚至在最初應用的設計,幾乎都會扯上邊。 在業務邏輯之外,這或許會是相當重要的一部分。

關於身份驗證與授權,每一個部分都非常重要,也都可以分開來看,卻也非常難分開來看。

Because these three techniques are so closely related in most real applications, it is difficult to talk about them separate from one another. In particular, authentication and authorization are, in most actual implementations, inextricable. 1

就如同在Oracle上可查詢到的相關資料,這些部分儘管代表者不同概念,但彼此非常相關,實在很難分開來看。雖然如此,每一個部分都是非常龐大的內容,而本系列將會着重於授權控制與存取控制。在此之上會在探討近來已經非常普遍的OAuth 2.0、Open-Id、單點登入(SSO)和基於角色的存取控制(RBAC)

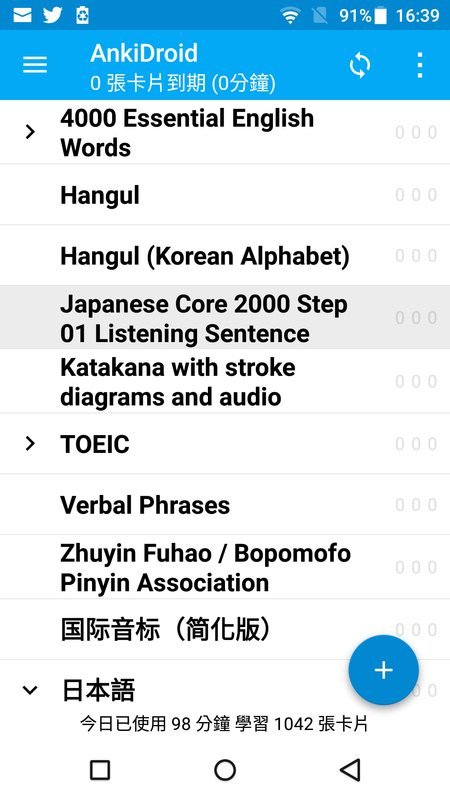

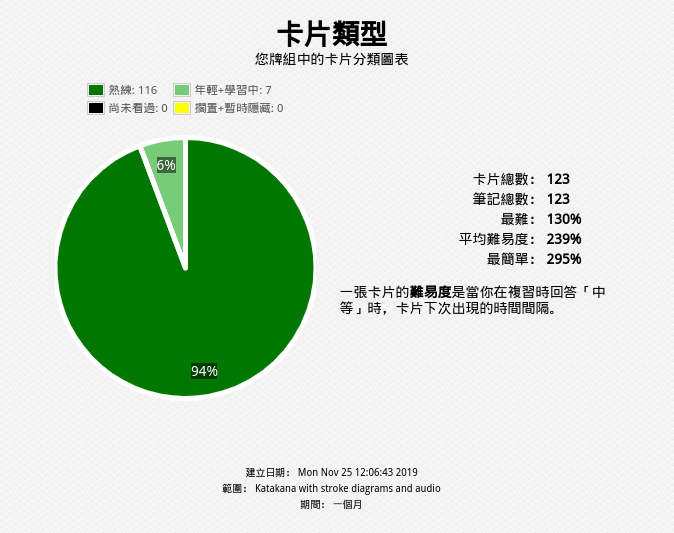

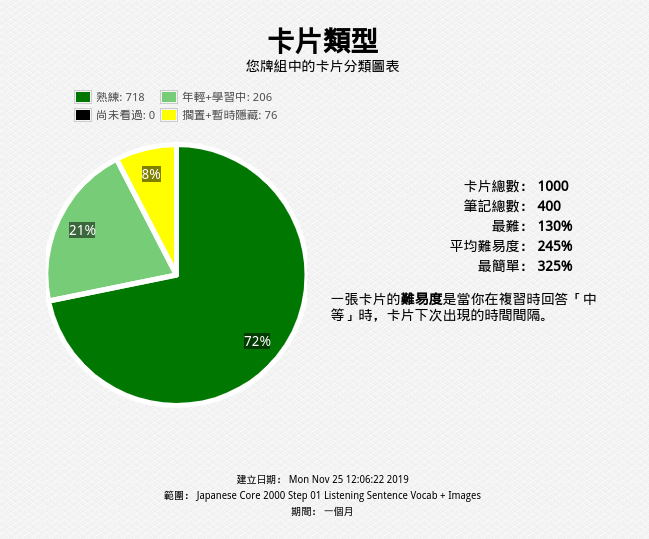

Tag: anki

Tag: authentication

【用Keycloak學習身份驗證與授權】系列目錄

本系列同樣發表於iThome體人賽 - 用Keycloak學習身份驗證與授權。

本頁後面還有一些小後記喔~

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權01】Quick Start(1)

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權02】Quick Start(2)

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權03】淺談身份驗證與授權(1)

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權04】淺談身份驗證與授權(2)

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權05】什麼是Keycloak

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權06】Keycloak的替代品

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權07】什麼是OAuth

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權08】OAuth 2

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權09】再談身份驗證與授權

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權10】深入OAuth 2

【用Keycloak學習身份驗證與授權33】Device Code(4)

這次應用使用PySide來實現界面;qrcode來產生需要的QR Code;並使用requests來與身份驗證與授權伺服器的API溝通。現在透過pip進行安裝需要的packages。

pip install PySide6 requests qrcode

其實本來可以考慮用electron.js,但是基於一些考量,最後決定使用PySide。

在昨天,透過Qt Designer建立了兩個需要的使用者界面,今天來實現邏輯部分。

建立Widget

在之前所設計的ui檔案分別是:example-device-code-app.ui和login-dialog.ui。這部分會分別將這兩份載入到類別內使用。所以同樣來建立兩個Widgets:ExampleDeviceCodeApp和loginDialog。

【用Keycloak學習身份驗證與授權32】Device Code(3)

本文接續device code(2)

現在已經知道了Device Code的登入流程了,那麼實際應用起來是怎麼樣的呢? 本片來實現一個可以使用Device Code Flow登入的應用。

使用者界面設計

首先,與「快速開始」應用相同,同樣需要一個顯式使用者資訊的地方,以及登入與登出的按鈕。

是的非常簡單。但悄悄先回到RCF8628,有一部分描述使用者界面的範本。該界面建議包含:操作說明、登入連接和user_code。

【用Keycloak學習身份驗證與授權31】Open ID Connect & Social Login(2)

Keycloak Open-Id Connect

其實除了使用GitHub等社群帳號登入外,Keycloak也可以作爲Open-Id登入的提供者(Provider)。接著需要使用Keycloak本身來實現社群帳號登入,因爲這樣子可以看到更多細節。

建立新的Realm

現在,需要一個新的帳號系統。你可以在建立一個Keycloak伺服器,或是建立一個新的Realm。不同Realm的帳號系統是獨立不相干擾的,所以這裏就先建議一個新的Realm – G00gle。

【用Keycloak學習身份驗證與授權30】Open ID Connect & Social Login(1)

因為略過了一些JWT格式細節分析。所以這部分也有部分不會好好提到

到目前爲止,爲何不同應用可以使用同一個帳號登入,已經在說明Client解釋過。這是在相關系統的應用下,那麼…沒直接相關的系統呢?譬如:使用Google登入。像這種使用不同帳號系統登入的方式,在Keycloak分成兩種。第三方系統登入,這篇僅會說明與 OAuth / Open-Id 相關的一種。如果你使用過Firebase、Auth0等服務,或是看過使用Google、Facebook、Microsoft、GitHub帳號登入的應用,對就是這類。這種社群帳號登入(Social Login)的方式,與前幾天提到的內容相關,而且可以在Keycloak實現。

鐵人賽只會實現而已,一些細節和更多的範例並不會提到。 (雖然原本就計劃寫)

Social Login 社群帳號登入

以GitHub帳號登入

【用Keycloak學習身份驗證與授權29】JWT權杖格式介紹(1)

總覺得…直接開始說明什麼是JWT格式來著。但感覺這樣會很無聊,不如我們從已經拿到的Token來看吧!

至今爲止,除了存取權杖(access_token)、更新權杖(refresh_token)外,還拿到過識別權杖(id_token)。仔細看三者,都有兩個「.」可以將權杖分成三個部份。

這些權杖都可以透過JWT.io去解析。總之先透過Password Grant Flow取得access_token和refresh_token,或是透過「快速開始」應用取得id_token。

【用Keycloak學習身份驗證與授權28】Role

在帳號系統下,除了帳號本身與帳號群組外,通常還存在一個非常重要的部分–角色(Role),更有基於角色的存取授權方式(RBAC)。

寫到有點累了,沒意外的話之後是會提到RBAC

帳號如果代表一個人,這個人可能有多個角色身份。可能是個老師、主任、校長;可能是爸媽、叔姨;可能是員工、部長、處長、老闆,且可能有一群人擁有同一種角色。角色和帳號群組有點像,但在Keycloak是兩個概念。除此之外,在Keycloak還分成兩類型角色– Realm Roles 和 Client Roles 。

建立 Realm Roles

首先,你可以建立Realm共用的角色,像是員工、老闆等等較爲通用的角色。

點選在 Realm 選單下的 Roles ,然後再點選 Add Role :

【用Keycloak學習身份驗證與授權27】User & Claim & Profile

接著來看看爲什麼更新帳號資訊,在「快速開始」會有那些變化。

這與client scope和claim有關。關於後者之後會在詳細說說,而目前就先了解一下這個現象發生的原因。

首先,在我們取得token的時候曾申明需要的scope爲openid profile email。其中profile這個scope爲這次變化的主要原因。

來到Keycloak管理選單下的 Client Scopes ,然後找到 profile 。

接著將頁籤切換到 Mappers , 你會看見一堆與 User Attribute 有關的設定。

【用Keycloak學習身份驗證與授權26】User & Group

帳號(User)

基本訊息

接著來看看與帳號有關的設定。

在之前,已經建立過一帳號–bob。過去學習實驗,也都以bob驗證身份。接著我們要來更新一下這個帳號。

首先看一下基本訊息:

來添加一些資訊:

- Email:

bob@fake.email - First Name:

Bob - Last Name:

Lee - Email Verified:

ON

此外,可以要求使用者在必須做一些事情,譬如:驗證信箱、更新密碼、更新個人資訊等。

再次登入到應用–「快速開始」,可以看到有一些訊息也有些不同了。

【用Keycloak學習身份驗證與授權24】Clients

Client與一些安全相關的設定

在OAuth架構下的Client(客戶端)可以想象成是一個一個的應用程式。到目前爲止也已經建立過幾個Client:

這些Client有著自己的規則、資源、授權方式等。

可以複寫一些Realm的設定,包含產生存取權杖的方式。像是認爲RS256簽名不夠,需要使用到RS512:

【用Keycloak學習身份驗證與授權23】Realm

Realm,中文或許會翻作「域」,但基本很像是程式開發上,語言層面提供的包(package)或是命名空間(namespace)。或者可能可以更貼切的說是工作空間(workspace)。

你可以想象就像是一個企業、部門或是其他組織。有著相同的一些規範,同事們在同樣地工作空間生活、工作。但不同的企業、部門或是其他組織,可能會有類似的規範,但兩者不互相影響。

會特別有這個概念,是因爲Keycloak是可以建立多個Realm的。也就是,在同一間公司內,不同部門都可以有自己的Realm,制定部門自己的管理規範。或是特別爲外部客戶建立一個Realm,並制定特殊規範。

不同的Realm內,有著自己的帳號系統、密碼規範政策等。利用這個特性,之後也會用來更清楚的理解Open-Id。

你也可以同樣簡單視爲一個帳號資料庫、身份驗證伺服器。特別的是在會話成立期間,可以不需要再進行一次驗證,而這部分,會在提到Client時在多做說明。

如何建立一個Realm

要建立一個Realm是非常簡單。在之前也建立過「quick-start」這個Realm。也幾乎就只需要給個名字而已。

【用Keycloak學習身份驗證與授權22】Keycloak使用基本概念:前導

【用Keycloak學習身份驗證與授權21】在Flow這段小旅途外的風景

在這一小段路中介紹了Password Flow、Implicit Flow、Code Flow、Refresh Token Flow、Client Credentials Flow、PKCE、Device Code Flow。有些模式已經被發現可能有潛在風險,有些模式無法單獨使用。這或許還不是全部,至少到現在為止都還沒有提到過金融級應用Flow–CIBA。

Client Initiated Backchannel Authentication Profile(CIBA)

本小節也不會詳細介紹CIBA(Client Initiated Backchannel Authentication)。儘管CIBA現在階段還只是草案(Draft),但在Keycloak v15版本中已經可以使用。大概也已經確實有一些應用使用。

為什麼你不該繼續使用Implicit Flow?

在談到Implicit Flow時候,提到過:

將存取權杖暴露在使用者面前也不是非常好的做法

【用Keycloak學習身份驗證與授權20】Device Code(2)

光要完成這個範例就花了幾乎整整一天

做完後決定…來拆篇這第二部份,將有部份內容會在【實戰篇】展開。 今天就先來看看成果。

成果發表

【用Keycloak學習身份驗證與授權19】Device Code(1)

+----------+ +----------------+

| |>---(A)-- Client Identifier --->| |

| | | |

| |<---(B)-- Device Code, ---<| |

| | User Code, | |

| Device | & Verification URI | |

| Client | | |

| | [polling] | |

| |>---(E)-- Device Code --->| |

| | & Client Identifier | |

| | | Authorization |

| |<---(F)-- Access Token ---<| Server |

+----------+ (& Optional Refresh Token) | |

v | |

: | |

(C) User Code & Verification URI | |

: | |

v | |

+----------+ | |

| End User | | |

| at |<---(D)-- End user reviews --->| |

| Browser | authorization request | |

+----------+ +----------------+

Figure 1: Device Authorization Flow

The device authorization flow illustrated in Figure 1 includes the

following steps:

(A) The client requests access from the authorization server and

includes its client identifier in the request.

(B) The authorization server issues a device code and an end-user

code and provides the end-user verification URI.

(C) The client instructs the end user to use a user agent on another

device and visit the provided end-user verification URI. The

client provides the user with the end-user code to enter in

order to review the authorization request.

Device Code Flow這個與前面幾個特別不一樣。在之前,以往都是從登入開始,然後跳轉頁面回到App(Client)。也就是通常先有的是前端通訊,然後才是後端通信。

【用Keycloak學習身份驗證與授權18】PKCE

+-------------------+

| Authz Server |

+--------+ | +---------------+ |

| |--(A)- Authorization Request ---->| | |

| | + t(code_verifier), t_m | | Authorization | |

| | | | Endpoint | |

| |<-(B)---- Authorization Code -----| | |

| | | +---------------+ |

| Client | | |

| | | +---------------+ |

| |--(C)-- Access Token Request ---->| | |

| | + code_verifier | | Token | |

| | | | Endpoint | |

| |<-(D)------ Access Token ---------| | |

+--------+ | +---------------+ |

+-------------------+

Figure 2: Abstract Protocol Flow

PKCE模式

說穿了PKCE是基於Code flow的安全強化版。在整個過程前後添加了兩個動作–產生code_verifier和code_challenge,並在最後透過code_challenge驗證code_verifier。其目的有很大程度是為了建立前端通訊與後端通訊的關聯。

原先風險

那麼先來看看原本發生了什麼問題。

【用Keycloak學習身份驗證與授權17】Client Credentials

+---------+ +---------------+

| | | |

| |>--(A)- Client Authentication --->| Authorization |

| Client | | Server |

| |<--(B)---- Access Token ---------<| |

| | | |

+---------+ +---------------+

Figure 6: Client Credentials Flow

嘗試 Client Credentials flow

Client Credentials,這個模式有點特別。除了前面看到的它可能與其他模式並用以外,最特別的是,單純使用它,完全不需要資源擁有者參予。總之先來看看:

你可以使用RESTfer嘗試看看:

grant_type: client_credentials

client_id: oauth_tools

client_secret: <之前所產生的secret>

或是同樣可以透過OAuth.Tools嘗試看看。

【用Keycloak學習身份驗證與授權16】Refresh Token

+--------+ +---------------+

| |--(A)------- Authorization Grant --------->| |

| | | |

| |<-(B)----------- Access Token -------------| |

| | & Refresh Token | |

| | | |

| | +----------+ | |

| |--(C)---- Access Token ---->| | | |

| | | | | |

| |<-(D)- Protected Resource --| Resource | | Authorization |

| Client | | Server | | Server |

| |--(E)---- Access Token ---->| | | |

| | | | | |

| |<-(F)- Invalid Token Error -| | | |

| | +----------+ | |

| | | |

| |--(G)----------- Refresh Token ----------->| |

| | | |

| |<-(H)----------- Access Token -------------| |

+--------+ & Optional Refresh Token +---------------+

Figure 2: Refreshing an Expired Access Token

The flow illustrated in Figure 2 includes the following steps:

(A) The client requests an access token by authenticating with the

authorization server and presenting an authorization grant.

(B) The authorization server authenticates the client and validates

the authorization grant, and if valid, issues an access token

and a refresh token.

(C) The client makes a protected resource request to the resource

server by presenting the access token.

(D) The resource server validates the access token, and if valid,

serves the request.

(E) Steps (C) and (D) repeat until the access token expires. If the

client knows the access token expired, it skips to step (G);

otherwise, it makes another protected resource request.

(F) Since the access token is invalid, the resource server returns

an invalid token error.

使用refresh_token取得access_token

接著是使用Refresh Token換取Access Token的流程。這大概是所有中最簡單的一個模式之一了。

但因爲先決條件是取得可用的 Refresh Token ,所以無法單獨存在。在RCF6749相關的流程圖中,關注的是G、H的部分。

至於一開始有什麼方式取得Refresh Token就非常的多。在已經介紹的密碼模式和code模式都有可能返回refresh_token。

【用Keycloak學習身份驗證與授權15】Authorization Code

+----------+

| Resource |

| Owner |

| |

+----------+

^

|

(B)

+----|-----+ Client Identifier +---------------+

| -+----(A)-- & Redirection URI ---->| |

| User- | | Authorization |

| Agent -+----(B)-- User authenticates --->| Server |

| | | |

| -+----(C)-- Authorization Code ---<| |

+-|----|---+ +---------------+

| | ^ v

(A) (C) | |

| | | |

^ v | |

+---------+ | |

| |>---(D)-- Authorization Code ---------' |

| Client | & Redirection URI |

| | |

| |<---(E)----- Access Token -------------------'

+---------+ (w/ Optional Refresh Token)

Note: The lines illustrating steps (A), (B), and (C) are broken into

two parts as they pass through the user-agent.

Figure 3: Authorization Code Flow

Authorization Code是在 RFC6749第一個提到的流程,所以有時又被視爲 標準流程(Standard Flow) 。

它與前兩個流程很不一樣,分成 前端通訊(frontchannel) 和 後端通訊(Backchannel) 。不過,其實反倒是前兩個是所有模式裡的怪胎,在隱含模式下,後端通信並在前端通訊;在密碼模式下,根本不存在前端通信,資源擁有者需要高度信任客戶端(說穿了在前端通信下,資源擁有者也是高度信賴瀏覽器或代理(User-Agent))。

【用Keycloak學習身份驗證與授權14】Implicit (Legacy)

+----------+

| Resource |

| Owner |

| |

+----------+

^

|

(B)

+----|-----+ Client Identifier +---------------+

| -+----(A)-- & Redirection URI --->| |

| User- | | Authorization |

| Agent -|----(B)-- User authenticates -->| Server |

| | | |

| |<---(C)--- Redirection URI ----<| |

| | with Access Token +---------------+

| | in Fragment

| | +---------------+

| |----(D)--- Redirection URI ---->| Web-Hosted |

| | without Fragment | Client |

| | | Resource |

| (F) |<---(E)------- Script ---------<| |

| | +---------------+

+-|--------+

| |

(A) (G) Access Token

| |

^ v

+---------+

| |

| Client |

| |

+---------+

Note: The lines illustrating steps (A) and (B) are broken into two

parts as they pass through the user-agent.

Figure 4: Implicit Grant Flow

如果說password適用於原生應用環境(Native Application)下的話,接著就是適用於純前端環境。 在現在前後分離架構的情況,前端與後端連接並不緊密,甚至前端幾乎就可以視爲一個完整的應用。 因此將前端視爲授權框架下的「客戶端(Client)」也就不會太難理解。

【用Keycloak學習身份驗證與授權13】Password Grant (Legacy)

首先,先來看看直接使用帳號密碼授權的。

是的, OAuth 是有一個模式支援直接使用帳號密碼的。 與萬能鑰匙不太一樣的是,授權的結果仍然是由授權伺服器的權杖和資源伺服器決定。 儘管透過中央授權控制可以限制存取權杖可以做些什麼,但畢竟直接使用帳號密碼並不是特別好, 故在其他模式下都不適用時,才應該再考慮此模式。

+----------+

| Resource |

| Owner |

| |

+----------+

v

| Resource Owner

(A) Password Credentials

|

v

+---------+ +---------------+

| |>--(B)---- Resource Owner ------->| |

| | Password Credentials | Authorization |

| Client | | Server |

| |<--(C)---- Access Token ---------<| |

| | (w/ Optional Refresh Token) | |

+---------+ +---------------+

Figure 5: Resource Owner Password Credentials Flow

事前準備

安裝RESTer

【用Keycloak學習身份驗證與授權12】Flows這一小段路上路前注意事項

其實我原本是想要 RESTer 幹到底的哈😜。

今天有一點是插話的。考慮到接下來幾天的內容,所使用到的工具會有點多樣,所以行前做個提醒。

首先,你最好了解:

- HTTP Request / Response

- HTTP API (Web API)

- JSON

- BASE64

諾對於Postman這類工具有所熟悉再好不過。但接者幾天會使用:

- RESTer

- curl

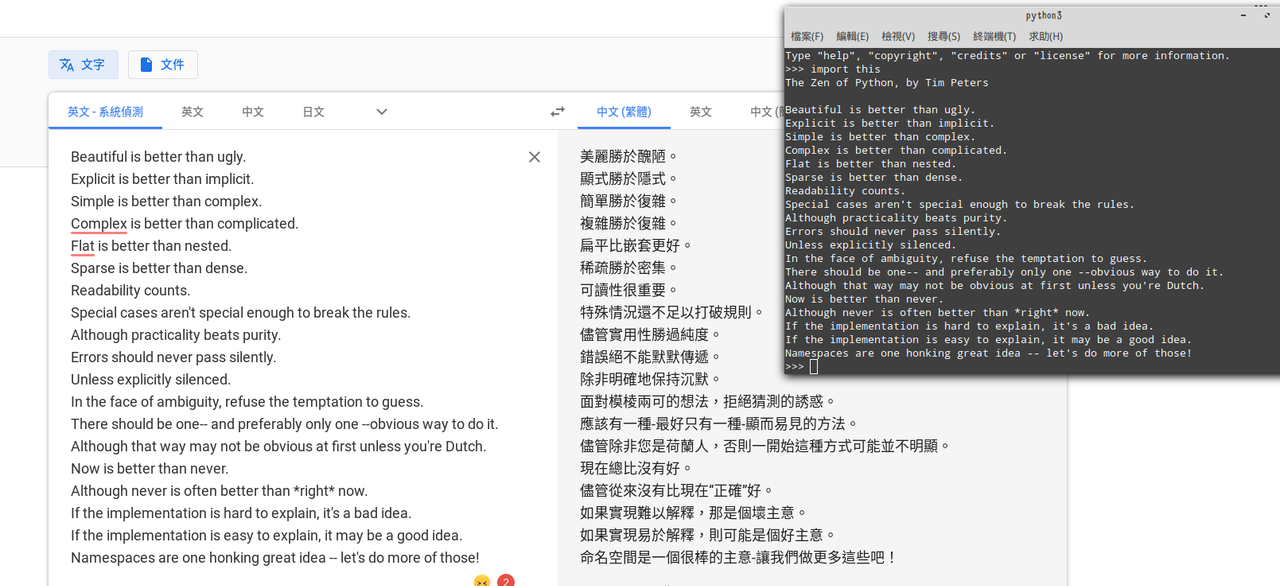

有一些情況會直接使用。 - python

主要用於格式化JSON。

除此之外,如果熟悉Bash的話同樣也有助於理解所有內容。此外還有可能會使用到 OAuth Tools 、 jwt.io 。(JWT的部分更有可能出現在之後關於Open-Id內容前後)

但其實,以上並非全部都是必須。最重要的是希望你能夠學習到OAuth本身的部分。

【用Keycloak學習身份驗證與授權11】OAuth 2

終於要來談談OAuth裡定義的細節了~

目前OAuth 2.0 一共定義了7種流程(flow)。在未來本系列可能稱之爲模式,不同模式適用於不同情況、不同環境。 就是因爲如此,OAuth才有高彈性的優勢。

OAuth 2.0 的可擴展性和模塊化是其最大的優勢之一,因為這使得該協議適用於各種環境。然而,正是這種靈活性導致不同的實現之間存在基本的相容性問題。當開發人員想在不同的系統上實現 OAuth 時,它提供的眾多自定義選項容易使人困惑。

本系列會介紹的模式包含:

- Password Grant (密碼模式)

- Implicit (隱含模式)

- Authorization Code (Code模式)

- Refresh Token

- Client Credentials (特殊密碼模式)

- PKCE

- Device Code

儘管 Implicit 和 Password Grant 被標記爲傳奇的(Legacy),但有時候仍然可能會使用到。重要的是你應該知道什麼情況應該使用什麼模式。同時記住,即使一個系統按照規範正確地實現了 OAuth,也不意味著該系統在實踐中就是安全的。

「OAuth 2.0 實戰」有一章決策圖可以幫助你決定使用什麼模式。但本系列應該不會提供。

【用Keycloak學習身份驗證與授權10】深入OAuth 2

喔不,其實今天還不會真正提到OAuth 2.0的深度內容。今天要來談談的是取得資源的細節。

使用帳號密碼,假裝自己是用戶

首先先試著想想看,如果你想要寫一支程式代替你處理某些事情。譬如:收信、發信。 更詳細的說,你寫了一個信件的客戶端(如:Thunderbird、Outlook)。 然後你會需要告訴這支程式你信箱的登入帳號密碼,由他去代替你收信、寄信。這個樣子就像是你把你所有的祕密都交給了它, 交給了它那把萬能鑰匙,而你完全信任這支程式。

其實這種狀況還真不少見。尤其在於你所申請的帳號,和使用的客戶端服務實際就是同一個時,這種行爲在正常不過。

但當它們是不同服務時,就可能出現問題了。你還能信任你提交的密碼不會被誤用嗎?不可能發生?

你可能有Gmail的帳號,你會很正常的使用Gmail的服務。但你知道Gmail除了自己本身外,它還可以幫你收其他信箱嗎?

比如說你還有ymail的帳號,但你更喜歡Gmail的界面,所以你希望使用Gmail來處理yamil的信件。這時候其實你就是告訴了Gmail 關於yamil的帳號密碼。相對的,也就是你應該是信任的Google的服務。

【用Keycloak學習身份驗證與授權09】再談身份驗證與授權

再談身份驗證與授權

現在,讓我們再一次把視線放到「身份驗證」和「存取控制」這些名詞身上。 在入門篇的「淺談身份驗證與授權」已經相當程度的解釋過各個名詞。 不過今天將要更關注在身份驗證與存取控制的細節上。

對於一個應用來說,最重要的是它的 業務邏輯 。 除了業務邏輯本身,為完成所需的工作,會需要取得必要之資源。這可能是一份檔案, 鏡頭、麥克風資源等不同種形式。

在 取得資源 過程中,也會有另外一層業務邏輯,也可能本身就是另一隻程式服務,對所需取得的資源,進行 存取控制 。

最後,爲了判斷是否具有存取該項資源的權限,有可能有必要進行 身份驗證或授權 。

【用Keycloak學習身份驗證與授權08】OAuth 2

這是入門篇的最後一天了,今天不會寫什麼內容,但來帶大家看個入門概念可用的工具 – OAuth 2.0 Playground。

OAuth 2.0定義了幾個flow,可用於不同情境下,由於後續會有更多詳細說明,所以今天只會帶大家初步認識,嚐鮮看看。

註冊帳號

點選 register a client and a user。別擔心,這是個隨時可以廢棄的帳號。你完全不用真的去記他,他也不會要求你提供什麼資訊。

然後你會得到一組帳號密碼。然後點選「open in new window」之後就可以按下「continue」。

【用Keycloak學習身份驗證與授權07】什麼是OAuth

先來回憶一下,何爲「授權」。試想像有一座宅邸,裏頭有無數房間。而你作爲這座宅邸的管家,擁有一把萬能鑰匙,可以開始宅邸內所有門扉。 此外,這把萬能鑰匙還有一個作用,就是產生出開啓特定門扉的鑰匙。 你可以產生出的鑰匙交給其他人,其他人就可以自由進出特定房間。這個動作就是「授權」。

OAuth 是一個開放標準的 授權協議 ,它允許 軟體應用 代表 資源擁有者 訪問資源擁有者的 資源 1。

OAuth是什麼?

【用Keycloak學習身份驗證與授權05】什麼是Keycloak

終於要來好好介紹一下甚麼是Keycloak了~

收先先來看一下Keycloak的基本資訊:

- 名稱: Keycloak

- 開發使用的程式語言: Java

- 公用: 單點登入驗證與授權工具

- 許可協議: Apache License 2.0

- 公開倉庫: https://github.com/keycloak/keycloak

- 官方網站: https://www.keycloak.org

- 撰寫當下最新版本: 15.0.2 (2021年8月20日)

在 快速開始 提到過起始畫面有一些細節:

【用Keycloak學習身份驗證與授權04】淺談身份驗證與授權(2)

實際上,在昨天已經將多數基礎都已經解釋過了,不過我想到還有一些東西可以再多做補充的。

對啦! 擔心彈藥不足,把一篇拆成兩篇來啦!👻

沒有身份識別的存取控制

在我們拆分的整個流程中分成:身份識別、身份驗證、授權、存取控制。但現在,你將Web App登出後再登入一次,你會發現「授權」的部分不見了! 但我們不會立刻來討論這個部分。先來說說身份識別。

不覺得,身份識別在整個流程之中非常雞肋嗎?也就只是將你這個「自然人」與系統中存在的「帳號」對應起來。 也確實如此,在這樣的拆分中,身份識別對於存取控制並不是必要的。在後來已MAC爲基礎發展的存取控制框架,也多不直接與帳號相關。

別擔心,之後會提到什麼是MAC(強制存取控制, Mandatory Access Control)。

不過還有一個更直接沒了這個流程的例子。在以「單人使用」作爲設計的系統之中,我們只需要拿到鑰匙就可以進行存取。

什麼?你說現在還有這種系統嗎?其實還真不少呢,加密上鎖過的壓縮檔案,上鎖的部落格文章。還有授權之後的流程,可能也不包含身份識別。

【用Keycloak學習身份驗證與授權02】Quick Start(2)

昨天,已經完成了一部分配置,且也已經可以建立帳號並登入了。

不過,這只能算是半套,而今天要在來完成另外半套。

你可以按照昨天的做法,重新建立一個新的Client。

只是注意在建立的時候,「Root URL」改爲: http://localhost:4200 。

今天,我們要自己實現一個前端網頁去的Web App,然後綁定Keycloak去做登入。

前置要求:

- 用Keycloak建立一個Client

- 網頁開發基礎知識(HTML/CSS/JavaScript)

- TypeScript的部分知識

- Angular知識(非必要)

調整Keycloak的Client配置

前面說過,Keycloak的Client實際上並不是真正的Client Application,只是做了一些關聯。 今天就要來 快速開始 個自己的Web App。而首先,需要先調整Client的關聯:

- 選擇「Clients」

- 找到昨天建立的「my-quick-start-app」,然後點選「Edit」

這此調整主要做兩個修改:

【用Keycloak學習身份驗證與授權01】Quick Start(1)

開始之前~2🎃。開完笑的~

但是想了許久,總覺的就這麼直接開始解釋各個名詞不太好。

想找個範例又有諸多擔心。

不如…先來快速開始做個範例!

快速開始將分成兩天。 今天會先跑過一次簡單的流程,明天才會寫一點程式。

這兩天看完後,依照需求,你甚至可以開始開發自己的應用。

那我們從Keycloak開始吧!

今天的前置需求:

- 只要裝好docker就好囉~

- 阿!對,你還要安裝個瀏覽器。

(不過你拿什麼在看本系列文章呢?)

透過Docker建立一個Keycloak應用

docker run -p 8080:8080 -e KEYCLOAK_USER=admin -e KEYCLOAK_PASSWORD=admin quay.io/keycloak/keycloak:15.0.2

這麼一條指令就可以開始這系列多數內容了(吧)。現在Keycloak會聆聽本機的8080 port。嘗試用瀏覽器開啓 http://localhost:8080 後,你應該會看到以下畫面:

【用Keycloak學習身份驗證與授權00】開始之前

這系列文章將帶大家探討軟體開發上,那些身份驗證與授權的相關議題。此外的話題還有身份識別、存取控制。 以目前諸多流行應用都以非單人使用的狀況之下,身份驗證與授權,幾乎是每位開發者都會遇到的題目。 不管你是串接OAuth、管理資源、寫後臺界面,甚至在最初應用的設計,幾乎都會扯上邊。 在業務邏輯之外,這或許會是相當重要的一部分。

關於身份驗證與授權,每一個部分都非常重要,也都可以分開來看,卻也非常難分開來看。

Because these three techniques are so closely related in most real applications, it is difficult to talk about them separate from one another. In particular, authentication and authorization are, in most actual implementations, inextricable. 1

就如同在Oracle上可查詢到的相關資料,這些部分儘管代表者不同概念,但彼此非常相關,實在很難分開來看。雖然如此,每一個部分都是非常龐大的內容,而本系列將會着重於授權控制與存取控制。在此之上會在探討近來已經非常普遍的OAuth 2.0、Open-Id、單點登入(SSO)和基於角色的存取控制(RBAC)

Tag: authorization

【用Keycloak學習身份驗證與授權】系列目錄

本系列同樣發表於iThome體人賽 - 用Keycloak學習身份驗證與授權。

本頁後面還有一些小後記喔~

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權01】Quick Start(1)

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權02】Quick Start(2)

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權03】淺談身份驗證與授權(1)

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權04】淺談身份驗證與授權(2)

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權05】什麼是Keycloak

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權06】Keycloak的替代品

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權07】什麼是OAuth

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權08】OAuth 2

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權09】再談身份驗證與授權

- 【用Keycloak學習身份驗證與授權10】深入OAuth 2

【用Keycloak學習身份驗證與授權33】Device Code(4)

這次應用使用PySide來實現界面;qrcode來產生需要的QR Code;並使用requests來與身份驗證與授權伺服器的API溝通。現在透過pip進行安裝需要的packages。

pip install PySide6 requests qrcode

其實本來可以考慮用electron.js,但是基於一些考量,最後決定使用PySide。

在昨天,透過Qt Designer建立了兩個需要的使用者界面,今天來實現邏輯部分。

建立Widget

在之前所設計的ui檔案分別是:example-device-code-app.ui和login-dialog.ui。這部分會分別將這兩份載入到類別內使用。所以同樣來建立兩個Widgets:ExampleDeviceCodeApp和loginDialog。

【用Keycloak學習身份驗證與授權32】Device Code(3)

本文接續device code(2)

現在已經知道了Device Code的登入流程了,那麼實際應用起來是怎麼樣的呢? 本片來實現一個可以使用Device Code Flow登入的應用。

使用者界面設計

首先,與「快速開始」應用相同,同樣需要一個顯式使用者資訊的地方,以及登入與登出的按鈕。

是的非常簡單。但悄悄先回到RCF8628,有一部分描述使用者界面的範本。該界面建議包含:操作說明、登入連接和user_code。

【用Keycloak學習身份驗證與授權31】Open ID Connect & Social Login(2)

Keycloak Open-Id Connect

其實除了使用GitHub等社群帳號登入外,Keycloak也可以作爲Open-Id登入的提供者(Provider)。接著需要使用Keycloak本身來實現社群帳號登入,因爲這樣子可以看到更多細節。

建立新的Realm

現在,需要一個新的帳號系統。你可以在建立一個Keycloak伺服器,或是建立一個新的Realm。不同Realm的帳號系統是獨立不相干擾的,所以這裏就先建議一個新的Realm – G00gle。

【用Keycloak學習身份驗證與授權30】Open ID Connect & Social Login(1)

因為略過了一些JWT格式細節分析。所以這部分也有部分不會好好提到

到目前爲止,爲何不同應用可以使用同一個帳號登入,已經在說明Client解釋過。這是在相關系統的應用下,那麼…沒直接相關的系統呢?譬如:使用Google登入。像這種使用不同帳號系統登入的方式,在Keycloak分成兩種。第三方系統登入,這篇僅會說明與 OAuth / Open-Id 相關的一種。如果你使用過Firebase、Auth0等服務,或是看過使用Google、Facebook、Microsoft、GitHub帳號登入的應用,對就是這類。這種社群帳號登入(Social Login)的方式,與前幾天提到的內容相關,而且可以在Keycloak實現。

鐵人賽只會實現而已,一些細節和更多的範例並不會提到。 (雖然原本就計劃寫)

Social Login 社群帳號登入

以GitHub帳號登入

【用Keycloak學習身份驗證與授權29】JWT權杖格式介紹(1)

總覺得…直接開始說明什麼是JWT格式來著。但感覺這樣會很無聊,不如我們從已經拿到的Token來看吧!

至今爲止,除了存取權杖(access_token)、更新權杖(refresh_token)外,還拿到過識別權杖(id_token)。仔細看三者,都有兩個「.」可以將權杖分成三個部份。

這些權杖都可以透過JWT.io去解析。總之先透過Password Grant Flow取得access_token和refresh_token,或是透過「快速開始」應用取得id_token。

【用Keycloak學習身份驗證與授權28】Role

在帳號系統下,除了帳號本身與帳號群組外,通常還存在一個非常重要的部分–角色(Role),更有基於角色的存取授權方式(RBAC)。

寫到有點累了,沒意外的話之後是會提到RBAC

帳號如果代表一個人,這個人可能有多個角色身份。可能是個老師、主任、校長;可能是爸媽、叔姨;可能是員工、部長、處長、老闆,且可能有一群人擁有同一種角色。角色和帳號群組有點像,但在Keycloak是兩個概念。除此之外,在Keycloak還分成兩類型角色– Realm Roles 和 Client Roles 。

建立 Realm Roles

首先,你可以建立Realm共用的角色,像是員工、老闆等等較爲通用的角色。

點選在 Realm 選單下的 Roles ,然後再點選 Add Role :

【用Keycloak學習身份驗證與授權27】User & Claim & Profile

接著來看看爲什麼更新帳號資訊,在「快速開始」會有那些變化。

這與client scope和claim有關。關於後者之後會在詳細說說,而目前就先了解一下這個現象發生的原因。

首先,在我們取得token的時候曾申明需要的scope爲openid profile email。其中profile這個scope爲這次變化的主要原因。

來到Keycloak管理選單下的 Client Scopes ,然後找到 profile 。

接著將頁籤切換到 Mappers , 你會看見一堆與 User Attribute 有關的設定。

【用Keycloak學習身份驗證與授權26】User & Group

帳號(User)

基本訊息

接著來看看與帳號有關的設定。

在之前,已經建立過一帳號–bob。過去學習實驗,也都以bob驗證身份。接著我們要來更新一下這個帳號。

首先看一下基本訊息:

來添加一些資訊:

- Email:

bob@fake.email - First Name:

Bob - Last Name:

Lee - Email Verified:

ON

此外,可以要求使用者在必須做一些事情,譬如:驗證信箱、更新密碼、更新個人資訊等。

再次登入到應用–「快速開始」,可以看到有一些訊息也有些不同了。

【用Keycloak學習身份驗證與授權24】Clients

Client與一些安全相關的設定

在OAuth架構下的Client(客戶端)可以想象成是一個一個的應用程式。到目前爲止也已經建立過幾個Client:

這些Client有著自己的規則、資源、授權方式等。

可以複寫一些Realm的設定,包含產生存取權杖的方式。像是認爲RS256簽名不夠,需要使用到RS512:

【用Keycloak學習身份驗證與授權23】Realm

Realm,中文或許會翻作「域」,但基本很像是程式開發上,語言層面提供的包(package)或是命名空間(namespace)。或者可能可以更貼切的說是工作空間(workspace)。

你可以想象就像是一個企業、部門或是其他組織。有著相同的一些規範,同事們在同樣地工作空間生活、工作。但不同的企業、部門或是其他組織,可能會有類似的規範,但兩者不互相影響。

會特別有這個概念,是因爲Keycloak是可以建立多個Realm的。也就是,在同一間公司內,不同部門都可以有自己的Realm,制定部門自己的管理規範。或是特別爲外部客戶建立一個Realm,並制定特殊規範。

不同的Realm內,有著自己的帳號系統、密碼規範政策等。利用這個特性,之後也會用來更清楚的理解Open-Id。

你也可以同樣簡單視爲一個帳號資料庫、身份驗證伺服器。特別的是在會話成立期間,可以不需要再進行一次驗證,而這部分,會在提到Client時在多做說明。

如何建立一個Realm

要建立一個Realm是非常簡單。在之前也建立過「quick-start」這個Realm。也幾乎就只需要給個名字而已。

【用Keycloak學習身份驗證與授權22】Keycloak使用基本概念:前導

【用Keycloak學習身份驗證與授權21】在Flow這段小旅途外的風景

在這一小段路中介紹了Password Flow、Implicit Flow、Code Flow、Refresh Token Flow、Client Credentials Flow、PKCE、Device Code Flow。有些模式已經被發現可能有潛在風險,有些模式無法單獨使用。這或許還不是全部,至少到現在為止都還沒有提到過金融級應用Flow–CIBA。

Client Initiated Backchannel Authentication Profile(CIBA)

本小節也不會詳細介紹CIBA(Client Initiated Backchannel Authentication)。儘管CIBA現在階段還只是草案(Draft),但在Keycloak v15版本中已經可以使用。大概也已經確實有一些應用使用。

為什麼你不該繼續使用Implicit Flow?

在談到Implicit Flow時候,提到過:

將存取權杖暴露在使用者面前也不是非常好的做法

【用Keycloak學習身份驗證與授權20】Device Code(2)

光要完成這個範例就花了幾乎整整一天

做完後決定…來拆篇這第二部份,將有部份內容會在【實戰篇】展開。 今天就先來看看成果。

成果發表

【用Keycloak學習身份驗證與授權19】Device Code(1)

+----------+ +----------------+

| |>---(A)-- Client Identifier --->| |

| | | |

| |<---(B)-- Device Code, ---<| |

| | User Code, | |

| Device | & Verification URI | |

| Client | | |

| | [polling] | |

| |>---(E)-- Device Code --->| |

| | & Client Identifier | |

| | | Authorization |

| |<---(F)-- Access Token ---<| Server |

+----------+ (& Optional Refresh Token) | |

v | |

: | |

(C) User Code & Verification URI | |

: | |

v | |

+----------+ | |

| End User | | |

| at |<---(D)-- End user reviews --->| |

| Browser | authorization request | |

+----------+ +----------------+

Figure 1: Device Authorization Flow

The device authorization flow illustrated in Figure 1 includes the

following steps:

(A) The client requests access from the authorization server and

includes its client identifier in the request.

(B) The authorization server issues a device code and an end-user

code and provides the end-user verification URI.

(C) The client instructs the end user to use a user agent on another

device and visit the provided end-user verification URI. The

client provides the user with the end-user code to enter in

order to review the authorization request.

Device Code Flow這個與前面幾個特別不一樣。在之前,以往都是從登入開始,然後跳轉頁面回到App(Client)。也就是通常先有的是前端通訊,然後才是後端通信。

【用Keycloak學習身份驗證與授權18】PKCE

+-------------------+

| Authz Server |

+--------+ | +---------------+ |

| |--(A)- Authorization Request ---->| | |

| | + t(code_verifier), t_m | | Authorization | |

| | | | Endpoint | |

| |<-(B)---- Authorization Code -----| | |

| | | +---------------+ |

| Client | | |

| | | +---------------+ |

| |--(C)-- Access Token Request ---->| | |

| | + code_verifier | | Token | |

| | | | Endpoint | |

| |<-(D)------ Access Token ---------| | |

+--------+ | +---------------+ |

+-------------------+

Figure 2: Abstract Protocol Flow

PKCE模式

說穿了PKCE是基於Code flow的安全強化版。在整個過程前後添加了兩個動作–產生code_verifier和code_challenge,並在最後透過code_challenge驗證code_verifier。其目的有很大程度是為了建立前端通訊與後端通訊的關聯。

原先風險

那麼先來看看原本發生了什麼問題。

【用Keycloak學習身份驗證與授權17】Client Credentials

+---------+ +---------------+

| | | |

| |>--(A)- Client Authentication --->| Authorization |

| Client | | Server |

| |<--(B)---- Access Token ---------<| |

| | | |

+---------+ +---------------+

Figure 6: Client Credentials Flow

嘗試 Client Credentials flow

Client Credentials,這個模式有點特別。除了前面看到的它可能與其他模式並用以外,最特別的是,單純使用它,完全不需要資源擁有者參予。總之先來看看:

你可以使用RESTfer嘗試看看:

grant_type: client_credentials

client_id: oauth_tools

client_secret: <之前所產生的secret>

或是同樣可以透過OAuth.Tools嘗試看看。

【用Keycloak學習身份驗證與授權16】Refresh Token

+--------+ +---------------+

| |--(A)------- Authorization Grant --------->| |

| | | |

| |<-(B)----------- Access Token -------------| |

| | & Refresh Token | |

| | | |

| | +----------+ | |

| |--(C)---- Access Token ---->| | | |

| | | | | |

| |<-(D)- Protected Resource --| Resource | | Authorization |

| Client | | Server | | Server |

| |--(E)---- Access Token ---->| | | |

| | | | | |

| |<-(F)- Invalid Token Error -| | | |

| | +----------+ | |

| | | |

| |--(G)----------- Refresh Token ----------->| |

| | | |

| |<-(H)----------- Access Token -------------| |

+--------+ & Optional Refresh Token +---------------+

Figure 2: Refreshing an Expired Access Token

The flow illustrated in Figure 2 includes the following steps:

(A) The client requests an access token by authenticating with the

authorization server and presenting an authorization grant.

(B) The authorization server authenticates the client and validates

the authorization grant, and if valid, issues an access token

and a refresh token.

(C) The client makes a protected resource request to the resource

server by presenting the access token.

(D) The resource server validates the access token, and if valid,

serves the request.

(E) Steps (C) and (D) repeat until the access token expires. If the

client knows the access token expired, it skips to step (G);

otherwise, it makes another protected resource request.

(F) Since the access token is invalid, the resource server returns

an invalid token error.

使用refresh_token取得access_token

接著是使用Refresh Token換取Access Token的流程。這大概是所有中最簡單的一個模式之一了。

但因爲先決條件是取得可用的 Refresh Token ,所以無法單獨存在。在RCF6749相關的流程圖中,關注的是G、H的部分。

至於一開始有什麼方式取得Refresh Token就非常的多。在已經介紹的密碼模式和code模式都有可能返回refresh_token。

【用Keycloak學習身份驗證與授權15】Authorization Code

+----------+

| Resource |

| Owner |

| |

+----------+

^

|

(B)

+----|-----+ Client Identifier +---------------+

| -+----(A)-- & Redirection URI ---->| |

| User- | | Authorization |

| Agent -+----(B)-- User authenticates --->| Server |

| | | |

| -+----(C)-- Authorization Code ---<| |

+-|----|---+ +---------------+

| | ^ v

(A) (C) | |

| | | |

^ v | |

+---------+ | |

| |>---(D)-- Authorization Code ---------' |

| Client | & Redirection URI |

| | |

| |<---(E)----- Access Token -------------------'

+---------+ (w/ Optional Refresh Token)

Note: The lines illustrating steps (A), (B), and (C) are broken into

two parts as they pass through the user-agent.

Figure 3: Authorization Code Flow

Authorization Code是在 RFC6749第一個提到的流程,所以有時又被視爲 標準流程(Standard Flow) 。

它與前兩個流程很不一樣,分成 前端通訊(frontchannel) 和 後端通訊(Backchannel) 。不過,其實反倒是前兩個是所有模式裡的怪胎,在隱含模式下,後端通信並在前端通訊;在密碼模式下,根本不存在前端通信,資源擁有者需要高度信任客戶端(說穿了在前端通信下,資源擁有者也是高度信賴瀏覽器或代理(User-Agent))。

【用Keycloak學習身份驗證與授權14】Implicit (Legacy)

+----------+

| Resource |

| Owner |

| |

+----------+

^

|

(B)

+----|-----+ Client Identifier +---------------+

| -+----(A)-- & Redirection URI --->| |

| User- | | Authorization |

| Agent -|----(B)-- User authenticates -->| Server |

| | | |

| |<---(C)--- Redirection URI ----<| |

| | with Access Token +---------------+

| | in Fragment

| | +---------------+

| |----(D)--- Redirection URI ---->| Web-Hosted |

| | without Fragment | Client |

| | | Resource |

| (F) |<---(E)------- Script ---------<| |

| | +---------------+

+-|--------+

| |

(A) (G) Access Token

| |

^ v

+---------+

| |

| Client |

| |

+---------+

Note: The lines illustrating steps (A) and (B) are broken into two

parts as they pass through the user-agent.

Figure 4: Implicit Grant Flow

如果說password適用於原生應用環境(Native Application)下的話,接著就是適用於純前端環境。 在現在前後分離架構的情況,前端與後端連接並不緊密,甚至前端幾乎就可以視爲一個完整的應用。 因此將前端視爲授權框架下的「客戶端(Client)」也就不會太難理解。

【用Keycloak學習身份驗證與授權13】Password Grant (Legacy)

首先,先來看看直接使用帳號密碼授權的。

是的, OAuth 是有一個模式支援直接使用帳號密碼的。 與萬能鑰匙不太一樣的是,授權的結果仍然是由授權伺服器的權杖和資源伺服器決定。 儘管透過中央授權控制可以限制存取權杖可以做些什麼,但畢竟直接使用帳號密碼並不是特別好, 故在其他模式下都不適用時,才應該再考慮此模式。

+----------+

| Resource |

| Owner |

| |

+----------+

v

| Resource Owner

(A) Password Credentials

|

v

+---------+ +---------------+

| |>--(B)---- Resource Owner ------->| |

| | Password Credentials | Authorization |

| Client | | Server |

| |<--(C)---- Access Token ---------<| |

| | (w/ Optional Refresh Token) | |

+---------+ +---------------+

Figure 5: Resource Owner Password Credentials Flow

事前準備

安裝RESTer

【用Keycloak學習身份驗證與授權12】Flows這一小段路上路前注意事項

其實我原本是想要 RESTer 幹到底的哈😜。

今天有一點是插話的。考慮到接下來幾天的內容,所使用到的工具會有點多樣,所以行前做個提醒。

首先,你最好了解:

- HTTP Request / Response

- HTTP API (Web API)

- JSON

- BASE64

諾對於Postman這類工具有所熟悉再好不過。但接者幾天會使用:

- RESTer

- curl

有一些情況會直接使用。 - python

主要用於格式化JSON。

除此之外,如果熟悉Bash的話同樣也有助於理解所有內容。此外還有可能會使用到 OAuth Tools 、 jwt.io 。(JWT的部分更有可能出現在之後關於Open-Id內容前後)

但其實,以上並非全部都是必須。最重要的是希望你能夠學習到OAuth本身的部分。

【用Keycloak學習身份驗證與授權11】OAuth 2

終於要來談談OAuth裡定義的細節了~

目前OAuth 2.0 一共定義了7種流程(flow)。在未來本系列可能稱之爲模式,不同模式適用於不同情況、不同環境。 就是因爲如此,OAuth才有高彈性的優勢。

OAuth 2.0 的可擴展性和模塊化是其最大的優勢之一,因為這使得該協議適用於各種環境。然而,正是這種靈活性導致不同的實現之間存在基本的相容性問題。當開發人員想在不同的系統上實現 OAuth 時,它提供的眾多自定義選項容易使人困惑。

本系列會介紹的模式包含:

- Password Grant (密碼模式)

- Implicit (隱含模式)

- Authorization Code (Code模式)

- Refresh Token

- Client Credentials (特殊密碼模式)

- PKCE

- Device Code

儘管 Implicit 和 Password Grant 被標記爲傳奇的(Legacy),但有時候仍然可能會使用到。重要的是你應該知道什麼情況應該使用什麼模式。同時記住,即使一個系統按照規範正確地實現了 OAuth,也不意味著該系統在實踐中就是安全的。

「OAuth 2.0 實戰」有一章決策圖可以幫助你決定使用什麼模式。但本系列應該不會提供。

【用Keycloak學習身份驗證與授權10】深入OAuth 2

喔不,其實今天還不會真正提到OAuth 2.0的深度內容。今天要來談談的是取得資源的細節。

使用帳號密碼,假裝自己是用戶

首先先試著想想看,如果你想要寫一支程式代替你處理某些事情。譬如:收信、發信。 更詳細的說,你寫了一個信件的客戶端(如:Thunderbird、Outlook)。 然後你會需要告訴這支程式你信箱的登入帳號密碼,由他去代替你收信、寄信。這個樣子就像是你把你所有的祕密都交給了它, 交給了它那把萬能鑰匙,而你完全信任這支程式。

其實這種狀況還真不少見。尤其在於你所申請的帳號,和使用的客戶端服務實際就是同一個時,這種行爲在正常不過。

但當它們是不同服務時,就可能出現問題了。你還能信任你提交的密碼不會被誤用嗎?不可能發生?

你可能有Gmail的帳號,你會很正常的使用Gmail的服務。但你知道Gmail除了自己本身外,它還可以幫你收其他信箱嗎?

比如說你還有ymail的帳號,但你更喜歡Gmail的界面,所以你希望使用Gmail來處理yamil的信件。這時候其實你就是告訴了Gmail 關於yamil的帳號密碼。相對的,也就是你應該是信任的Google的服務。

【用Keycloak學習身份驗證與授權09】再談身份驗證與授權

再談身份驗證與授權

現在,讓我們再一次把視線放到「身份驗證」和「存取控制」這些名詞身上。 在入門篇的「淺談身份驗證與授權」已經相當程度的解釋過各個名詞。 不過今天將要更關注在身份驗證與存取控制的細節上。

對於一個應用來說,最重要的是它的 業務邏輯 。 除了業務邏輯本身,為完成所需的工作,會需要取得必要之資源。這可能是一份檔案, 鏡頭、麥克風資源等不同種形式。

在 取得資源 過程中,也會有另外一層業務邏輯,也可能本身就是另一隻程式服務,對所需取得的資源,進行 存取控制 。

最後,爲了判斷是否具有存取該項資源的權限,有可能有必要進行 身份驗證或授權 。

【用Keycloak學習身份驗證與授權08】OAuth 2

這是入門篇的最後一天了,今天不會寫什麼內容,但來帶大家看個入門概念可用的工具 – OAuth 2.0 Playground。

OAuth 2.0定義了幾個flow,可用於不同情境下,由於後續會有更多詳細說明,所以今天只會帶大家初步認識,嚐鮮看看。

註冊帳號

點選 register a client and a user。別擔心,這是個隨時可以廢棄的帳號。你完全不用真的去記他,他也不會要求你提供什麼資訊。

然後你會得到一組帳號密碼。然後點選「open in new window」之後就可以按下「continue」。

【用Keycloak學習身份驗證與授權07】什麼是OAuth

先來回憶一下,何爲「授權」。試想像有一座宅邸,裏頭有無數房間。而你作爲這座宅邸的管家,擁有一把萬能鑰匙,可以開始宅邸內所有門扉。 此外,這把萬能鑰匙還有一個作用,就是產生出開啓特定門扉的鑰匙。 你可以產生出的鑰匙交給其他人,其他人就可以自由進出特定房間。這個動作就是「授權」。

OAuth 是一個開放標準的 授權協議 ,它允許 軟體應用 代表 資源擁有者 訪問資源擁有者的 資源 1。

OAuth是什麼?

【用Keycloak學習身份驗證與授權05】什麼是Keycloak

終於要來好好介紹一下甚麼是Keycloak了~

收先先來看一下Keycloak的基本資訊:

- 名稱: Keycloak

- 開發使用的程式語言: Java

- 公用: 單點登入驗證與授權工具

- 許可協議: Apache License 2.0

- 公開倉庫: https://github.com/keycloak/keycloak

- 官方網站: https://www.keycloak.org

- 撰寫當下最新版本: 15.0.2 (2021年8月20日)

在 快速開始 提到過起始畫面有一些細節:

【用Keycloak學習身份驗證與授權04】淺談身份驗證與授權(2)

實際上,在昨天已經將多數基礎都已經解釋過了,不過我想到還有一些東西可以再多做補充的。

對啦! 擔心彈藥不足,把一篇拆成兩篇來啦!👻

沒有身份識別的存取控制

在我們拆分的整個流程中分成:身份識別、身份驗證、授權、存取控制。但現在,你將Web App登出後再登入一次,你會發現「授權」的部分不見了! 但我們不會立刻來討論這個部分。先來說說身份識別。

不覺得,身份識別在整個流程之中非常雞肋嗎?也就只是將你這個「自然人」與系統中存在的「帳號」對應起來。 也確實如此,在這樣的拆分中,身份識別對於存取控制並不是必要的。在後來已MAC爲基礎發展的存取控制框架,也多不直接與帳號相關。

別擔心,之後會提到什麼是MAC(強制存取控制, Mandatory Access Control)。

不過還有一個更直接沒了這個流程的例子。在以「單人使用」作爲設計的系統之中,我們只需要拿到鑰匙就可以進行存取。

什麼?你說現在還有這種系統嗎?其實還真不少呢,加密上鎖過的壓縮檔案,上鎖的部落格文章。還有授權之後的流程,可能也不包含身份識別。

【用Keycloak學習身份驗證與授權01】Quick Start(1)

開始之前~2🎃。開完笑的~

但是想了許久,總覺的就這麼直接開始解釋各個名詞不太好。

想找個範例又有諸多擔心。

不如…先來快速開始做個範例!

快速開始將分成兩天。 今天會先跑過一次簡單的流程,明天才會寫一點程式。

這兩天看完後,依照需求,你甚至可以開始開發自己的應用。

那我們從Keycloak開始吧!

今天的前置需求:

- 只要裝好docker就好囉~

- 阿!對,你還要安裝個瀏覽器。

(不過你拿什麼在看本系列文章呢?)

透過Docker建立一個Keycloak應用

docker run -p 8080:8080 -e KEYCLOAK_USER=admin -e KEYCLOAK_PASSWORD=admin quay.io/keycloak/keycloak:15.0.2

這麼一條指令就可以開始這系列多數內容了(吧)。現在Keycloak會聆聽本機的8080 port。嘗試用瀏覽器開啓 http://localhost:8080 後,你應該會看到以下畫面:

【用Keycloak學習身份驗證與授權00】開始之前

這系列文章將帶大家探討軟體開發上,那些身份驗證與授權的相關議題。此外的話題還有身份識別、存取控制。 以目前諸多流行應用都以非單人使用的狀況之下,身份驗證與授權,幾乎是每位開發者都會遇到的題目。 不管你是串接OAuth、管理資源、寫後臺界面,甚至在最初應用的設計,幾乎都會扯上邊。 在業務邏輯之外,這或許會是相當重要的一部分。

關於身份驗證與授權,每一個部分都非常重要,也都可以分開來看,卻也非常難分開來看。

Because these three techniques are so closely related in most real applications, it is difficult to talk about them separate from one another. In particular, authentication and authorization are, in most actual implementations, inextricable. 1

就如同在Oracle上可查詢到的相關資料,這些部分儘管代表者不同概念,但彼此非常相關,實在很難分開來看。雖然如此,每一個部分都是非常龐大的內容,而本系列將會着重於授權控制與存取控制。在此之上會在探討近來已經非常普遍的OAuth 2.0、Open-Id、單點登入(SSO)和基於角色的存取控制(RBAC)

Tag: browser

【工欲善其事,必先利其器】那些你可能不知道的Firefox Browser快速鍵

「工欲善其事,必先利其器 」現在人們最常使用的工具之一,大概就是瀏覽器。能夠了解工具的使用,對於生活處理事物的方式,也會有很明顯的幫助。過去我也研究寫過「Windows快速鍵」、「Libre Office使用方式」、「Google搜尋的隱藏技巧」、「簡單的Jupyter Notebook操作學習心得 」,或許未來會更新更新,再公開來分享給大家。

以前沒有直接寫的習慣。全寫在ODT裡面。 很久沒碰Windows了,還不知道有沒有改很多,大概也很多忘了。Libre Office可能也要更新下作法。 重點是,我不是很記得內容寫了啥?直接公開總覺得會有點害羞(。◕‿◕。)。

這個分享主要是在Linux Mint 19.2上做測試的。或許不同作業系統上有不同操作方式。可能要自己在嘗試看看。

題外話

透過DuckDuckGo和Google搜尋,能夠得到的快速答案也蠻不一樣的,就我看來,DuckDuckGo的更為準確。

參考資料

儘管以設計思考的角度來看,工具的設計應該要讓人好理解、好使用。但很難有如此完美的設計,因此一份完整的使用手冊非常必要。

Firefox Browser是Mozilla的Firefox系列產品的其中一個主力產品。這個系列包含Firefox Browser、Send、Monitor、Lockwise和收購的Pocket。

本篇文章主要參考http://mzl.la/16NAhwz ,以及https://moztw.org/firefox/support/keyboard/ (該頁面在後來測試中無法瀏覽)。你也可以參考以下內容(儘管似乎有部份陳舊):

重要快速鍵

Tag: c++

什麼是IIFE(Immediately Invoked Function Expression)

前言

這原本我是在Facebok一篇貼文的回應,因為覺得還蠻清楚的,所以修改過來這裡紀錄一下。(當然也可能我有理解錯誤就是)

什麼是IIFE

根據MDN是這樣寫的:

It is a “design pattern” which is also known as a Self-Executing Anonymous Function

(他又稱為 Self-Executing Anonymous Function,也是一種常見的"設計模式”)

注意 設計模式(design pattern)

這不是特指某一種技術、特性。而是思想、設計。竟然是想法,實現有差異、認知有差異可以理解的。

所以按照中文定義( 定義完馬上就執行 ),淺層廣義的來看:

function f(){};

f();

確實也是定義後執行

撰寫風格上OK,只是益處不大。

(f = function(){})() // execute first

f() // execute second

也是一樣。(這再js是合法的,之後還可以在執行f())

但就語法上就更精簡許多

從狹義、技術來看,是看是不是有附值(函式命名也是),然後才執行。 如此剛題的兩個,都是命名後才執行,狹義不算是IIFE 不過這終究只是一種設計模式,實現方式沒有一定。

function f(){};

f();

如果上面的形式,編譯器可以做優化,而直接忽略f,那他也可能是狹義的定義。

(另外這裡廣義、狹義只是我片面的解讀)

此外,在維基百科這麼寫到:

“立即呼叫函式表達式” 最早稱為「自執行(匿名)函式」 但是立即執行的函式不一定是匿名的。 ECMAScript 5的 strict mode 禁止arguments.callee 因此,這個術語不夠準確。

這或許也側面證明我的想法。

Tag: c++11

JShell? 程式語言越來越像Lisp

JShell

JShell是在JAVA 9之後引入進來。 我是在翻JAVA 12(OpenJDK)工具的時後看到的,雖然好像長期支援(LTS)版本是JAVA 11… 算了,反正目前系統裝有JAVA 8(1.8)和手動下載的JAVA 12。

每個版本之前是有差異的。同樣都是編譯成class檔案,但在不同JRE下可能無法執行。上學期就有學弟妹來問,結果A編譯的B不能執行,只能由B來編譯分享給A。(向後兼容)

TK 之後再來說些這幾天看了幾個開源專案後對於這版本的事情的想法。

現在說回來 JShell。

Tag: coding

嘗試localhost的HTTPS伺服器

前言

因為一些原因,在區域網路開發環境的時後,還是需要HTTPS伺服器來做一些測試(最近瀏覽器實在太嚴格了Orz,不是HTTPS有些東西就無法做…)。

爲此,我主要參考了如何在五分鐘內建立SSL憑證和SSL是什麼鬼(方便起見,我改過標題,還請自己連回去看看原文)。前者甚至在GitHub建立了腳本可直接拿來使用,不過我決定還是親自嘗試一下。

除了上述兩篇以外,其實還有找到許多不錯的文章,還自徑往下看看參考資料。不過這兩篇,前者的CA與伺服器的私鑰、憑證是正式分開的,

此次我只想要建立一個自我簽署的憑證,能在區域網路使用就好。而後一篇足夠簡單,但應付我所需要的情況還需要做些調整。

快開始吧

使用環境:

- Linux

- OpenSSL

- Node.js

- express.js

建立伺服器私鑰(同時也是CA私鑰)

openssl genrsa -des3 -out server.key 4096

這邊我改成4096。雖然是區域網路使用,我還是想要高一點安全性。

Tag: common-lisp

【閱讀筆記】Common Lisp相關好文閱讀筆記

我對Common Lisp的喜愛應該不用多說。我不知道他還可以帶給我多少驚喜。

節錄幾個Common Lisp文章的相關敘述。

超凡脫俗的極限 - Common Lisp 文/田春

在文中最後寫:

原文: 超凡脫俗的極限 文/田春 鏈接已失效。

我閱讀位置:https://open343.github.io/Writing/zh-cmn-Hant/Overworldly-Common-Lisp.html

這應該是我第二次看,第一次看應該是在原本連結處。

語法

中序表達式可以徹底避免運算符優先級,例如 C 語言的表達式 1+23 在 Lisp 中將寫成 (+ 1 ( 2 3)) ,其中的 + 和 * 都是普通函數的名稱,和其他用戶定義的函數沒有區別。 值得注意的是,小括號的使用並不是必須,只是 Lisp 讀取器的一種標識,完全可以定製。如果用戶喜歡用中括號甚至後序表達式來描述 Lisp 程序,也是有可能的,相關的方法請查詢 Common Lisp 的 get-macro-character 和 set-macro-character 函數。

高度賦予程式成員自由性

Common Lisp 是唯一的允許程序員控制從源代碼到目標程序的所有方面的編程語言 。典型的 Lisp 代碼的處理分為三個階段:讀取、編譯、加載以及執行,其中每個階段都允許程序員介入。

- 在讀取階段,用戶可以設置特殊的讀取宏,用簡潔的形式讀取用戶自定義的對象;

- 在編譯階段,通過定義宏可以執行任意代碼來生成被編譯器所讀取的代碼;

- 在程序加載階段,附加的代碼有機會被執行,例如全局變量的初始化;

- 而在最終的程序執行階段,Lisp 系統還仍然有機會繼續編譯和加載程序的其餘部分,例如補丁,因為包括 compile 和 load 在內的函數是語言規範的一部分。

在讀取階段有set-macro-character等讀取宏(read macro,我更喜歡使用原文。宏或巨集都不太能表達其強大)。

在編譯階段有defmacro、define-compiler-macro等可以使用。

適合嵌入使用的程式語言 在Raspberry Pi上的編譯紀錄

幾乎所有應用都不可能只使用一個程式語言完成。

忘了是那看過的,現在想想,當時他所說的,或許不只是ABI、與C交互、或是組合語言,像是應用層面的HTML,或是通訊成面的HTTP等,應也可以視為程式語言裡的異語言。既然無可避免,那多少了解一些其他語言也是必須的(不過近期打算更進一步XD),不過我自己初衷很單純是「興趣」(原來是興趣使然的程式語言研究員阿)。

之前曾經找過適合作為嵌入式,嵌入到其他程式語言的腳本語言有哪些。

當然是受到最適合、也是以此為目標設計的Lua影響,但Lua及其簡單,就表達層面上,不適合作為複雜應用。

拿個簡單的例子來說,同為原形設計的物件導向程式語言–EMCAScript後來在ES6也有了class的語法糖。

總之,Lua很簡單,執行效率也極高,這想點我想是相輔相成的,也沒比要為了語法糖提高其語言解析(parse)的難度。但同樣作為一個圖靈完全(Turing completeness)的程式語言,Lua必然也可以實現複雜應用。

但既然Lua已經幾乎達到其設計目標,那如果需要其他設計方法怎辦,作法之一是使用Python這類膠水語言(glue language,Lua也是),但不管是CPython、CRuby還是Node.js恐怕實現都有些過於「肥大」。繞個路的作法就是使用其他實現,接著帶大伙看看幾個我認為有潛力的語言實現。

嵌入式程式語言

[Common Lisp] 狀況(condition)處理快速筆記

Common Lisp的狀況系統(Condition System)遠比其他語言的錯誤處理來的強大,卻也不那麼容易理解。LAG也學習了不下三次,在重新翻閱「實用Common Lisp」之後,有更深程度的理解。今天先來快速的寫下重點筆記。

Tag: contour

Tag: csharp

關於C#內建類型的怪異設計(LeetCode:reverse string)

前言

先說一下我的背景,可能會比較了解為什麼我會這樣想。我自己學過C++和Java,這兩個都不算是完全物件導向。相對來說,另外一個蠻愛使用的Python就連基本型態也是物件。至於C#,因為一些個人喜好的因素,並沒有去好好學習。不過也有好一段時間幫朋友除錯,除ASP.NET的錯誤。

之所以能夠幫忙,或快速上手,應該也與C++、Java、C#三者的歷史有關。在C++之後,推出了一個更物件導向的程式語言:Java,最基礎的單獨單位是class,並且在JVM上運行,號稱可以跨平台、跨設備;隨後,Microsoft為了與Java競爭,並推廣自家的.Net Framework,學習了Java的設計,推出了C#。(早期更是有J#)

基礎型別&基礎類別

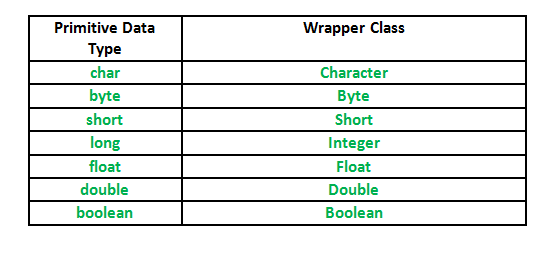

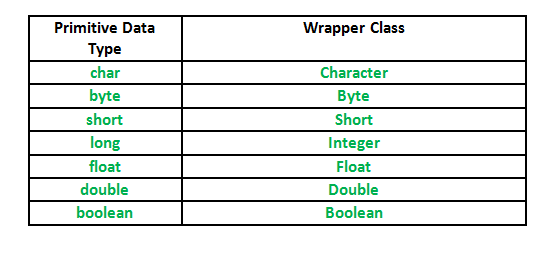

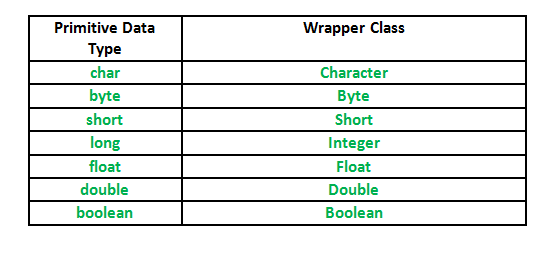

所以,三個是很相像的,更重要的是在物件導向的概念上。所以會一個,基本上另外兩個也就應該容易上手。不過C++從C遺留下來的基礎型態int、char、float以及struct等等,註定讓它不那麼物件。Java可能也有類似歷史因素,而為了處理這樣問題,Java將所有基礎型態做了包裝,一一對應1。

※ Java基本型態對應的類別

※ Java基本型態對應的類別

Java中有兩個型態系統,基本型態與類別型態,使用基本型態目的在於效率,然而更多時候,會使用類別建立實例,因為物件本身可以攜帶更多資訊,如果要讓基本型態像物件一樣操作,可以使用Long、Integer、Double、Float、Boolean、Byte等類別來包裹(Wrap)基本型態。 –Source: https://openhome.cc/Gossip/Java/Wrapper.html

為什麼會突然覺得C#設計的有點怪?

這主要是最近寫到一題LeetCode,要做字元陣列的反轉。如果使用C#的話,需要使用Array的類別方法。

public class Solution {

public void ReverseString(char[] s) {

Array.Reverse(s)

}

}

Tag: ctf

【筆記】第一次打CTF就放棄(BambooFox CTF的快速紀錄筆記)

第一次打CTF就放棄

(BambooFox CTF的快速紀錄筆記)

去年到今年,打了人生中第一個CTF。(其實也就2019/12/31~2020/01/01)

打完感想:「想打?我還早一百年😭」

還好有大神朋友Carry討論,要不然我都想打電腦了(物理)

有人可以一起討論的感覺真的很好~

※ 本篇主要修改自我分享給朋友的筆記。內容不涉及朋友補充的Reverse題形。主要原因還是因為我是想重新整理一下感覺,如果有興趣…可以去找找看我分享在那。

BambooFox CTF 在2019/12/31 18:00 ~ 2020/1/1 18:00期間舉辦,共計24小時。包含以下題形(中文參考字這篇文章):

- General

送分 - Web

網頁 - Crypto

加解密 - Reverse

逆向工程 - Pwn

弱點或漏洞分析 - OnlineJudge

題目 - Misc

綜合

Tag: develop

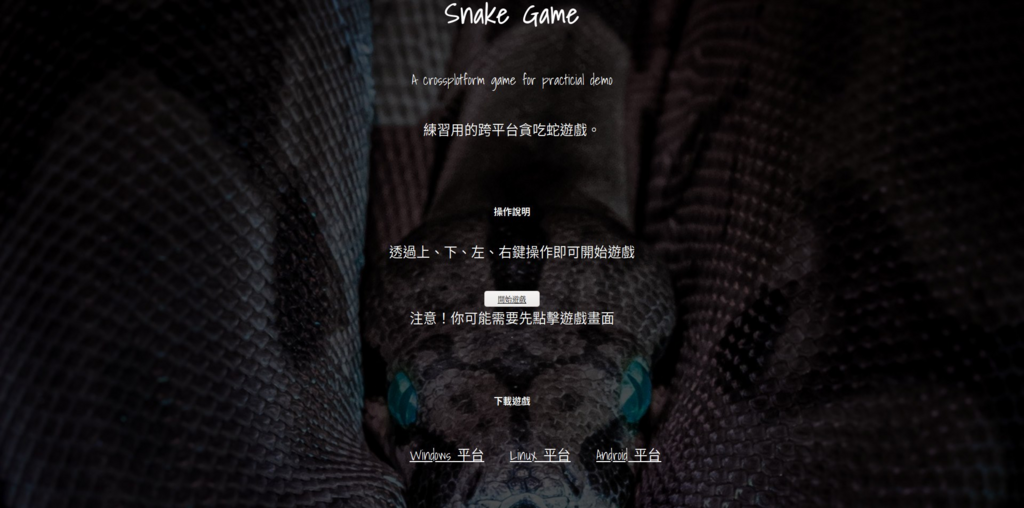

跨平台遊戲開發嘗試 貪吃蛇遊戲

Tag: ecl

適合嵌入使用的程式語言 在Raspberry Pi上的編譯紀錄

幾乎所有應用都不可能只使用一個程式語言完成。

忘了是那看過的,現在想想,當時他所說的,或許不只是ABI、與C交互、或是組合語言,像是應用層面的HTML,或是通訊成面的HTTP等,應也可以視為程式語言裡的異語言。既然無可避免,那多少了解一些其他語言也是必須的(不過近期打算更進一步XD),不過我自己初衷很單純是「興趣」(原來是興趣使然的程式語言研究員阿)。

之前曾經找過適合作為嵌入式,嵌入到其他程式語言的腳本語言有哪些。

當然是受到最適合、也是以此為目標設計的Lua影響,但Lua及其簡單,就表達層面上,不適合作為複雜應用。

拿個簡單的例子來說,同為原形設計的物件導向程式語言–EMCAScript後來在ES6也有了class的語法糖。

總之,Lua很簡單,執行效率也極高,這想點我想是相輔相成的,也沒比要為了語法糖提高其語言解析(parse)的難度。但同樣作為一個圖靈完全(Turing completeness)的程式語言,Lua必然也可以實現複雜應用。

但既然Lua已經幾乎達到其設計目標,那如果需要其他設計方法怎辦,作法之一是使用Python這類膠水語言(glue language,Lua也是),但不管是CPython、CRuby還是Node.js恐怕實現都有些過於「肥大」。繞個路的作法就是使用其他實現,接著帶大伙看看幾個我認為有潛力的語言實現。

嵌入式程式語言

Tag: ecmascript

你可能都不瞭解的JS變數祕密 - 一文了解無宣告、var、let、const變數細節

本文優先發表於ALPHAcamp

前言

這類問題我被問到不止一次。不得不說JS的變數蠻特別的。新手菜鳥會問,連老鳥也都常搞錯。

更甚者…近日更是聽到一個自稱有五年經驗的軟體工程師稱: var 宣告的變數是全域變數

我知道我身邊的朋友,也有不少可能不清楚,或是沒探究這麼深入,相關文章有但不多。 於是乎…感覺我再想拖延,也應該把這篇文章寫出來。

這篇文章對於你寫更好的JS並沒有太多幫助,有許多部分平常根本不太會用到。但卻是非常基礎的概念。儘管不知道,通常按照當前常見規範,程式碼亦不會太糟糕。

這篇文章主要是從一份回覆修改而來。

變數的生存範圍

無關鍵字賦值、var宣告、let宣告最大的差別在於生存區域的不同。無關鍵字賦值 - 這意味著全域變數的宣告,當然你在全域範圍使用var/let宣告也是全域的。只是無關鍵字可能引發意外的情況,像是你預期變數應該是函數區域的:

function printG(){

g = 1

console.log(`printG: `, g)

}

printG() // => printG: 1

console.log(`Global G:`, g) // => Global G: 1

上例中全域情況也取得到在printG函數裏定義的全域變數。這相當於你顯式定義g於全域:

什麼是jQuery?前端框架盛行還需要JavaScript函式庫嗎?

- 本篇首發於ALPHACamp Blog(2020-03-25)

- 2020-04-05 更新

前端框架盛行還需要JavaScript函式庫嗎?

如果你想透過本篇文章,直截了當的知道該不該使用jQuery,可能要讓你失望了。

很難說到底應不應該使用jQuery,可能在某些情況下使用jQuery仍是最好的選擇。即使是現在的流行的三大前端框架,也是依照情況與需求使用。

了解jQuery到底是什麼、前端框架是什麼,會比要不要使用jQuery更有意義。本篇帶你看看我了解的jQuery前世今生

瀏覽器發展歷史上出現過幾次大混戰。儘管後來有了W3C(全球資訊網協會/World Wide Web Consortium)進行標準的制定,各個瀏覽器廠商仍開發各自瀏覽器的「特異功能」吸引使用者與開發者。這些特異功能促使了瀏覽器標準的進步,也照成了開發上的困難。

為解決網路應用中不同平台、技術和開發者帶來的不相容問題,保障網路資訊的順利和完整流通,全球資訊網協會制定了一系列標準並督促網路應用開發者和內容提供者遵循這些標準。1

2006年1月,jQuery推出了第一個版本,隨後變成為了最受歡迎的JavaScript函式庫之一2。附帶一題,我們現在熟悉的HTML5標準是在2014年正式定稿推出3,即使是現在,每年瀏覽器的標準也是快速地在變動。在後文我會在說明為何開頭我想提到這兩件事情。

什麼是jQuery? 從常見功能來看

jQuery之所以受歡迎,是因為他提供了一系列簡單方便,而且兼容的操作,省去開發人員的部份煩惱。這裡舉幾個簡單的例子:

選取器

現代瀏覽器標準分成三個部份:

- HTML

- CSS

- ECMAScript / JavaScript

其中第三個就是常聽到的JS/Javascript。目前更正式的名稱是ECMAScript,也是今天主要jQuery主要的基礎。不同於瀏覽器腳本(Script)的標準,CSS2在以前就提供豐富易用的選擇器,讓設計人員撰寫樣式表(stylesheet)

7天搞懂JS進階議題(day07-1)-系列目錄

寫了這麼久的JS,你還在物件之前的時代嗎?只有資料、函式可以用,破破的抽象化,不會難以維護?儘管JS起初並不以物件導向設計,但透過原形鏈設計,其仍然可以具有好維護的物件導向特色。本系列從最基礎的this,深入ES6之後的class。

系列目錄

- 第0天 - Oh…開始了……

- 第1天 - this & bind: 你不能不知道的

- 第2天 - new & factory: 如何建立一個新物件

- 第3天 - Function & Object: 關於Prototype Chain繼承

- 第4天 - Class & constructor: 吃語法糖別噎到

- 第5天 - getter & setter: 屬性描述器

- 第6天 - yield & yield*: 生成器

- 第7天 - Symbol & Proxy: 以前沒有的

- 第8天 - Closure & Private:番外短篇 隱私成員

各章節簡介

(第1天) this & bind: 你不能不知道的

物件導向必不可少的,就是如何引用參考自己。

要是自己的錢包都拿不出來,你要怎買個冰棒?

(第2天) new & factory: 如何建立一個新物件

既然是要來物件導向,當然要先來學怎麼建立物件。本節帶你看看如何建立一個新的物件。

(第3天) Function & Object: 關於Prototype Chain繼承

在class之前,必須了解的prototype chain。

JavaScript 是個沒有實做 class 關鍵字的動態語言,所以會對那些基於類別(class-based)語言(如 Java 或 C++)背景出身的開發者來說會有點困惑。(在 ES2015 有提供 class 關鍵字,但那只是個語法糖,JavaScript 仍然是基於原型(prototype-based)的語言)。

(第4天) Class & constructor: 吃語法糖別噎到

7天搞懂JS進階議題(day08) Closure & Private:番外短篇 隱私成員

本系列文章討論JS 物件導向設計相關的特性。 不含CSS,不含HTML!

建議先有些JS基礎再繼續閱讀。

你也可以看看從零開始遲來的Web開發筆記

雖然是「7天寫作松」挑戰,但同樣可以視為系列後續文章

No CSS! No HTML! No Browser!

Just need programming language

這篇是臨時起意補的一篇短篇,用於示例如何模擬私有屬性。儘管這可能不是JS主流設計思想方法,但知道相信對你沒壞事。

在第5天-getter & setter: 屬性描述器,曾經看過這樣的例子:

var 神崎家 = class {

constructor(name){

this.__name = `神崎・${name}`;

}

static born(name){

return new 神崎家(name)

}

set name(new_name){

this.__name = `神崎・${new_name}`;

}

get name(){

let first_name = this.__name.substr(0,2),

last_name = this.__name.substr(3, this.__name.length + 1);

return `${first_name}・H・${last_name}`

}

introduce(){

console.log(`Hi~ My name is ${this.name}`)

}

rename(new_name){

this.name = new_name;

return this.name;

}

}

可能會有人問…為什麼__name不直接這樣寫就好:

7天搞懂JS進階議題(day07)-Symbol & Proxy: 以前沒有的

本系列文章討論JS 物件導向設計相關的特性。 不含CSS,不含HTML!

建議先有些JS基礎再繼續閱讀。

你也可以看看從零開始遲來的Web開發筆記

雖然是「7天寫作松」挑戰,但同樣可以視為系列後續文章

No CSS! No HTML! No Browser!

Just need programming language

最後一天,來看兩個特別的類別–Symbol和Proxy。

以前的物件(object)

key只能是字串

在以前,物件的key一定要是基礎字串,不過因為JS語法糖的關係可以不用加引號:

var obj = {

"name": "World",

}

// 等價於

var obj = {

name: "World",

}

如果不是呢?

7天搞懂JS進階議題(day06)-yield & yield*: 生成器

本系列文章討論JS 物件導向設計相關的特性。 不含CSS,不含HTML!

建議先有些JS基礎再繼續閱讀。

你也可以看看從零開始遲來的Web開發筆記

雖然是「7天寫作松」挑戰,但同樣可以視為系列後續文章

No CSS! No HTML! No Browser!

Just need programming language

今天會往物件導向外頭邁出一步。是的,到昨天已經差不多把JS物件導向介紹的差不多了。那今天的主題是什麼呢?生成器(generator)。這個類型的建立與使用,和普通的JS類別有些不同,來看看吧!

生成器(generator)

什麼是生成器(generator)?簡單說就是一個 序列工廠 ,你跟他要東西他就給你東西,直到原料不足無法生產。

7天搞懂JS進階議題(day05)-getter & setter: 屬性描述器

本系列文章討論JS 物件導向設計相關的特性。 不含CSS,不含HTML!

建議先有些JS基礎再繼續閱讀。

你也可以看看從零開始遲來的Web開發筆記

雖然是「7天寫作松」挑戰,但同樣可以視為系列後續文章

No CSS! No HTML! No Browser!

Just need programming language

有了物件然後呢?

今天來說說關於成員(field/attribute/member)背後的屬性。

getter & setter

有一個家族– 神崎家 ,生了一個小孩叫 アリア ,但生下後被 りこ 偽裝,被發現後重新命名為 アリア。

如有雷同存屬巧合

7天搞懂JS進階議題(day04)-Class & Constructor: 吃語法糖別噎到

本系列文章討論JS 物件導向設計相關的特性。 不含CSS,不含HTML!

建議先有些JS基礎再繼續閱讀。

你也可以看看從零開始遲來的Web開發筆記

雖然是「7天寫作松」挑戰,但同樣可以視為系列後續文章

No CSS! No HTML! No Browser!

Just need programming language

現在你應該已經有發車前的基礎準備了。繫緊安全帶,撈思跡要踩油門加速了!

關於class這個關鍵字,JS將其作為保留字好一段時間,直至ES6標準的制定,再經過瀏覽器漫長的實做,至今才有class的語法糖可以使用。

7天搞懂JS進階議題(day03)-Function & Object: 關於Prototype Chain繼承

本系列文章討論JS 物件導向設計相關的特性。 不含CSS,不含HTML!

建議先有些JS基礎再繼續閱讀。

你也可以看看從零開始遲來的Web開發筆記

雖然是「7天寫作松」挑戰,但同樣可以視為系列後續文章

No CSS! No HTML! No Browser!

Just need programming language

Prototype

有人說:「在寫JVM語言前,你必須先是Java程式開發人員」。

在寫TypeScript前,你還是得先會JavaScript。

[在進階一點(誤)] 在寫任何程式語言前,比必須先會組合語言

在class之前,必須了解的prototype chain。

好拉,上面引言最後一個是來亂的,但是在正式開始寫JS的之前,你還是比需要有 prototype chain 的概念。

JavaScript 是個沒有實做 class 關鍵字的動態語言,所以會對那些基於類別(class-based)語言(如 Java 或 C++)背景出身的開發者來說會有點困惑。(在 ES2015 有提供 class 關鍵字,但那只是個語法糖,JavaScript 仍然是基於原型(prototype-based)的語言)。1

本節不會立馬就進到原形鏈,在那之前,會先來看看Python、Ruby這類OOP裡同樣有的東西。如果你不是從那來的,可以直接到原形鏈去看。但建議多少還是看一點,有些在JS還蠻常用的。

7天搞懂JS進階議題(day02)-new & factory: 如何建立一個新物件

本系列文章討論JS 物件導向設計相關的特性。 不含CSS,不含HTML!

建議先有些JS基礎再繼續閱讀。

你也可以看看從零開始遲來的Web開發筆記

雖然是「7天寫作松」挑戰,但同樣可以視為系列後續文章

No CSS! No HTML! No Browser!

Just need programming language

既然是要來物件導向,當然要先來學怎麼建立物件。本節帶你看看如何建立一個新的物件。

直接建立

obj0 = {

name: "World",

hello(){console.log(`Hello, ${this.name}`)},

}

obj0.hello();

工廠模式

可以直接建立物件,也可以透過工廠模式建立並初始化物件。

7天搞懂JS進階議題(day01)-This & Bind: 你不能不知道的

本系列文章討論JS 物件導向設計相關的特性。 不含CSS,不含HTML!

建議先有些JS基礎再繼續閱讀。

你也可以看看從零開始遲來的Web開發筆記

雖然是「7天寫作松」挑戰,但同樣可以視為系列後續文章

No CSS! No HTML! No Browser!

Just need programming language

this

物件導向必不可少的,就是如何引用參考自己。

要是自己的錢包都拿不出來,你要怎買個冰棒?

寫過C++、Java對於this這個關鍵字應該不陌生,雖然JS的this有著很大的不同,但再說明之前,為了來自其他地方的同鞋,容我再多提幾個相對應的例子。

來自Python、Ruby、Rust的朋友

你們可能習慣看到的是self。

※ Note: Python可以不使用self;Rust必須顯示宣告self或&self;Ruby則比較像是JS是[隱含宣告](#隱含宣告 vs 明確宣告)self

來自VB和VB.NET的朋友

你們會看到的是Me、My。

7天搞懂JS進階議題(day00)-Oh...開始了......

這系列文章內容會是什麼?

本篇整理了7項ES6之後的相關進階特性(this可能除外),包含:

- this & bind

- Prototype chain

- class & object

- getter, setter

- attr

- Symbol & Proxy

- yield

概述

寫了這麼久的JS,你還在物件之前的時代嗎?只有資料、函式可以用,破破的抽象化,不會難以維護?

儘管JS起初並不以物件導向設計,但透過原形鏈設計,其仍然可以具有好維護的物件導向特色。

目前已經被證實的是,物件導向程式設計推廣了程式的靈活性和可維護性,並且在大型專案設計中廣為應用。 — from Wikipedia

本系列從最基礎的this,深入ES6之後的class。包含:

this

物件導向必不可少。

關於隱式宣告與顯示宣告、特殊變數。

prototype

在class之前,必須了解的prototype chain

class class和new。從constructor開始。

getter, setter 有了物件然後呢?關於成員(field/attribute/member)。

Tag: elisp

【心得筆記】Emacs、Rust、Kotlin成就取得

除了Golang,上週也把Emacs相關的、Rust、Kotlin等給看完取得成就~

就來簡短紀錄一下。

學習GNU Emacs

推薦指數:★☆☆☆☆

讀完日期:2020/02/12

想要學習Gnu Emacs,看一下內建的教程就好。這本我只是略讀,感覺對我幫助不大。總之如果你想學Gnu Emacs,不用讀這本,應該這樣做:

- 下載Gnu Emacs

- M-x help-with-tutorial-spec-language

- 選擇繁體中文

- 然後閱讀它

※ 如果你有開上方的menu-bar,也可以直接選擇help->Emacs Tutorial(C-h t)。

GNU Emacs Lisp編程入門

推薦指數:★☆☆☆☆

讀完日期:2020/02/13

如果你有寫elisp的需求,這本書可以略過,但有的話,可以看下。Emacs Lisp API文檔並不那麼好入門,這個可以帶你入一點點門(幫助有限就是)。

上面兩本書我看的都是比較舊的了,也都是略讀。這本裡面提到的技術手冊我沒找著。

Kotlin語言文檔(v1.3)

推薦指數:★★★☆☆

讀完日期:2020/02/13

Tag: emacs

【心得筆記】Emacs、Rust、Kotlin成就取得

除了Golang,上週也把Emacs相關的、Rust、Kotlin等給看完取得成就~

就來簡短紀錄一下。

學習GNU Emacs

推薦指數:★☆☆☆☆

讀完日期:2020/02/12

想要學習Gnu Emacs,看一下內建的教程就好。這本我只是略讀,感覺對我幫助不大。總之如果你想學Gnu Emacs,不用讀這本,應該這樣做:

- 下載Gnu Emacs

- M-x help-with-tutorial-spec-language

- 選擇繁體中文

- 然後閱讀它

※ 如果你有開上方的menu-bar,也可以直接選擇help->Emacs Tutorial(C-h t)。

GNU Emacs Lisp編程入門

推薦指數:★☆☆☆☆

讀完日期:2020/02/13

如果你有寫elisp的需求,這本書可以略過,但有的話,可以看下。Emacs Lisp API文檔並不那麼好入門,這個可以帶你入一點點門(幫助有限就是)。

上面兩本書我看的都是比較舊的了,也都是略讀。這本裡面提到的技術手冊我沒找著。

Kotlin語言文檔(v1.3)

推薦指數:★★★☆☆

讀完日期:2020/02/13

Tag: emacs-lisp

【心得筆記】Emacs、Rust、Kotlin成就取得

除了Golang,上週也把Emacs相關的、Rust、Kotlin等給看完取得成就~

就來簡短紀錄一下。

學習GNU Emacs

推薦指數:★☆☆☆☆

讀完日期:2020/02/12

想要學習Gnu Emacs,看一下內建的教程就好。這本我只是略讀,感覺對我幫助不大。總之如果你想學Gnu Emacs,不用讀這本,應該這樣做:

- 下載Gnu Emacs

- M-x help-with-tutorial-spec-language

- 選擇繁體中文

- 然後閱讀它

※ 如果你有開上方的menu-bar,也可以直接選擇help->Emacs Tutorial(C-h t)。

GNU Emacs Lisp編程入門

推薦指數:★☆☆☆☆

讀完日期:2020/02/13

如果你有寫elisp的需求,這本書可以略過,但有的話,可以看下。Emacs Lisp API文檔並不那麼好入門,這個可以帶你入一點點門(幫助有限就是)。

上面兩本書我看的都是比較舊的了,也都是略讀。這本裡面提到的技術手冊我沒找著。

Kotlin語言文檔(v1.3)

推薦指數:★★★☆☆

讀完日期:2020/02/13

Tag: emcascript

適合嵌入使用的程式語言 在Raspberry Pi上的編譯紀錄

幾乎所有應用都不可能只使用一個程式語言完成。

忘了是那看過的,現在想想,當時他所說的,或許不只是ABI、與C交互、或是組合語言,像是應用層面的HTML,或是通訊成面的HTTP等,應也可以視為程式語言裡的異語言。既然無可避免,那多少了解一些其他語言也是必須的(不過近期打算更進一步XD),不過我自己初衷很單純是「興趣」(原來是興趣使然的程式語言研究員阿)。

之前曾經找過適合作為嵌入式,嵌入到其他程式語言的腳本語言有哪些。

當然是受到最適合、也是以此為目標設計的Lua影響,但Lua及其簡單,就表達層面上,不適合作為複雜應用。

拿個簡單的例子來說,同為原形設計的物件導向程式語言–EMCAScript後來在ES6也有了class的語法糖。

總之,Lua很簡單,執行效率也極高,這想點我想是相輔相成的,也沒比要為了語法糖提高其語言解析(parse)的難度。但同樣作為一個圖靈完全(Turing completeness)的程式語言,Lua必然也可以實現複雜應用。

但既然Lua已經幾乎達到其設計目標,那如果需要其他設計方法怎辦,作法之一是使用Python這類膠水語言(glue language,Lua也是),但不管是CPython、CRuby還是Node.js恐怕實現都有些過於「肥大」。繞個路的作法就是使用其他實現,接著帶大伙看看幾個我認為有潛力的語言實現。

嵌入式程式語言

什麼是IIFE(Immediately Invoked Function Expression)

前言

這原本我是在Facebok一篇貼文的回應,因為覺得還蠻清楚的,所以修改過來這裡紀錄一下。(當然也可能我有理解錯誤就是)

什麼是IIFE

根據MDN是這樣寫的:

It is a “design pattern” which is also known as a Self-Executing Anonymous Function

(他又稱為 Self-Executing Anonymous Function,也是一種常見的"設計模式”)

注意 設計模式(design pattern)

這不是特指某一種技術、特性。而是思想、設計。竟然是想法,實現有差異、認知有差異可以理解的。

所以按照中文定義( 定義完馬上就執行 ),淺層廣義的來看:

function f(){};

f();

確實也是定義後執行

撰寫風格上OK,只是益處不大。

(f = function(){})() // execute first

f() // execute second

也是一樣。(這再js是合法的,之後還可以在執行f())

但就語法上就更精簡許多

從狹義、技術來看,是看是不是有附值(函式命名也是),然後才執行。 如此剛題的兩個,都是命名後才執行,狹義不算是IIFE 不過這終究只是一種設計模式,實現方式沒有一定。

function f(){};

f();

如果上面的形式,編譯器可以做優化,而直接忽略f,那他也可能是狹義的定義。

(另外這裡廣義、狹義只是我片面的解讀)

此外,在維基百科這麼寫到:

“立即呼叫函式表達式” 最早稱為「自執行(匿名)函式」 但是立即執行的函式不一定是匿名的。 ECMAScript 5的 strict mode 禁止arguments.callee 因此,這個術語不夠準確。

這或許也側面證明我的想法。

【微更】你可能沒看過得Python - Callable(續)

【微更】Callable的實現

之前我實現了Callable Class,當時對於CallableWrapper的實現如下:

class CallableWrapper:

def __init__(self, wrap):

self.wrap = wrap

def __call__(self, f=None, *args):

if f == None:

return self.wrap

return CallableWrapper(f(self.wrap, *args))

這個實現有一些缺憾,CallableWrapper的__call__回傳值,也是CallableWrapper。而CallableWrapper本身預期被呼叫,這導致結果不能直接使用,需要多給一次空呼叫(result())。舉例來說:

arr = CallableWrapper([1,2,3,4,5,6,])

arr # => <__main__.CallableWrapper object at 0x7f2102f00668>

# arr(sum) + 10 # You can't do this, because CallableWrapper can't add integer

arr(sum)() + 10

上例中,並不能直接寫arr(sum) + 10,要寫arr(sum)() + 10。這感覺有點脫褲子放屁阿…

基於此想法,我改寫成:

Tag: firefox

【工欲善其事,必先利其器】那些你可能不知道的Firefox Browser快速鍵

「工欲善其事,必先利其器 」現在人們最常使用的工具之一,大概就是瀏覽器。能夠了解工具的使用,對於生活處理事物的方式,也會有很明顯的幫助。過去我也研究寫過「Windows快速鍵」、「Libre Office使用方式」、「Google搜尋的隱藏技巧」、「簡單的Jupyter Notebook操作學習心得 」,或許未來會更新更新,再公開來分享給大家。

以前沒有直接寫的習慣。全寫在ODT裡面。 很久沒碰Windows了,還不知道有沒有改很多,大概也很多忘了。Libre Office可能也要更新下作法。 重點是,我不是很記得內容寫了啥?直接公開總覺得會有點害羞(。◕‿◕。)。

這個分享主要是在Linux Mint 19.2上做測試的。或許不同作業系統上有不同操作方式。可能要自己在嘗試看看。

題外話

透過DuckDuckGo和Google搜尋,能夠得到的快速答案也蠻不一樣的,就我看來,DuckDuckGo的更為準確。

參考資料

儘管以設計思考的角度來看,工具的設計應該要讓人好理解、好使用。但很難有如此完美的設計,因此一份完整的使用手冊非常必要。

Firefox Browser是Mozilla的Firefox系列產品的其中一個主力產品。這個系列包含Firefox Browser、Send、Monitor、Lockwise和收購的Pocket。

本篇文章主要參考http://mzl.la/16NAhwz ,以及https://moztw.org/firefox/support/keyboard/ (該頁面在後來測試中無法瀏覽)。你也可以參考以下內容(儘管似乎有部份陳舊):

重要快速鍵

Tag: fp

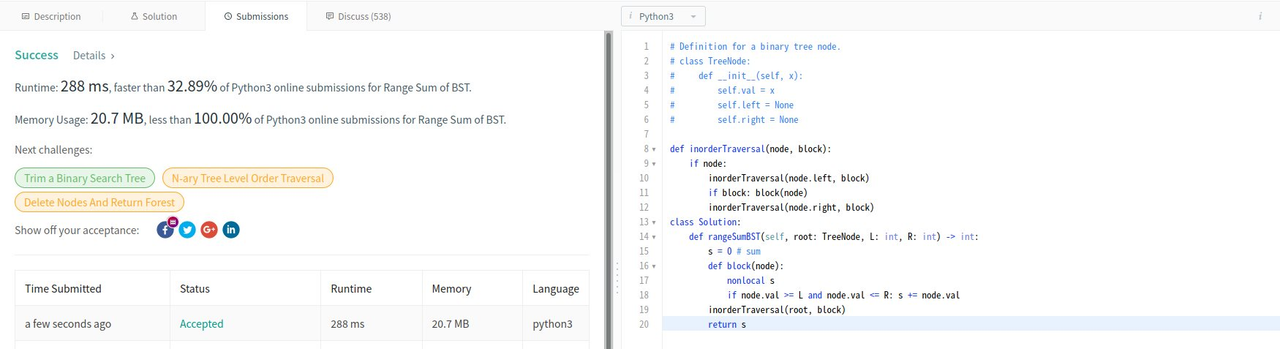

用Python實現Callable Class,FP更好寫

This Article has English Version, please goto here to read.

前言

最近,和朋友們在解LeetCode的題目。看著不同人寫出來的程式,也讓我對於一個題目的解法,有更寬廣的視野。

938. Range Sum of BST

URL: https://leetcode.com/problems/range-sum-of-bst/

這篇文章與這個想法,也是受到朋友寫的一個Ruby寫法的啟發。我用同樣的邏輯去寫Python,如下圖:

當然,這題目有更好更快的寫法,但這樣寫更為有趣有意思。

但是,內部隱含的block函數,從函數型語言的設計原則來看,他是危險、骯髒的。這是因為每次他的執行,都會修改到外部變數s的的值。(這辦法不夠 純函數 )

因此,我修改成以下方式:

如此,你還可以改寫成一行:

Tag: functional-programming

關於Python Lambda那些可能不知道的三兩事

lambda本質和function無異

def f():

pass

type(lambda : None) # => <type 'function'>

type(f) # => <type 'function'>

lambda :None # => <function <lambda> at 0x7ffa6d343650>

f # => <function f at 0x7ffa6d349dd0>

lambda和function的型態都是function,並沒有區分開來。

一個是語句、一個是表達式

差別在於def是關鍵字形成的語句(statement),lambda是表達式(expression)。他們差別在於,能出現在程式碼的不同位置。

※ Note: 表達是(expression)也是一種語句(statement)。為了簡單來看,接下來都會區分開來。

內建有多個函式可以接受函式參數

因為lambda和function本質差無異,所以不會有函式只可以接受lambda,不可以接受function。

filter(lambda parameter: expression, iterable)

filter(function, iterable) # more correct

比起使用lambda描述filter,用function更正確。reduce等也是這樣。

lambda多行的寫法

通常看到lambda都只有一行,正常情況下也都是這樣。不過先來看看文件怎麼描述lambda的語法:

lambda_expr ::= "lambda" [parameter_list] ":" expression

lambda_expr_nocond ::= "lambda" [parameter_list] ":" expression_nocond

相當於:

def <lambda>(parameters):

return expression

用Python實現Callable Class,FP更好寫

This Article has English Version, please goto here to read.

前言

最近,和朋友們在解LeetCode的題目。看著不同人寫出來的程式,也讓我對於一個題目的解法,有更寬廣的視野。

938. Range Sum of BST

URL: https://leetcode.com/problems/range-sum-of-bst/

這篇文章與這個想法,也是受到朋友寫的一個Ruby寫法的啟發。我用同樣的邏輯去寫Python,如下圖:

當然,這題目有更好更快的寫法,但這樣寫更為有趣有意思。

但是,內部隱含的block函數,從函數型語言的設計原則來看,他是危險、骯髒的。這是因為每次他的執行,都會修改到外部變數s的的值。(這辦法不夠 純函數 )

因此,我修改成以下方式:

如此,你還可以改寫成一行:

Tag: game

跨平台遊戲開發嘗試 貪吃蛇遊戲

Tag: golang

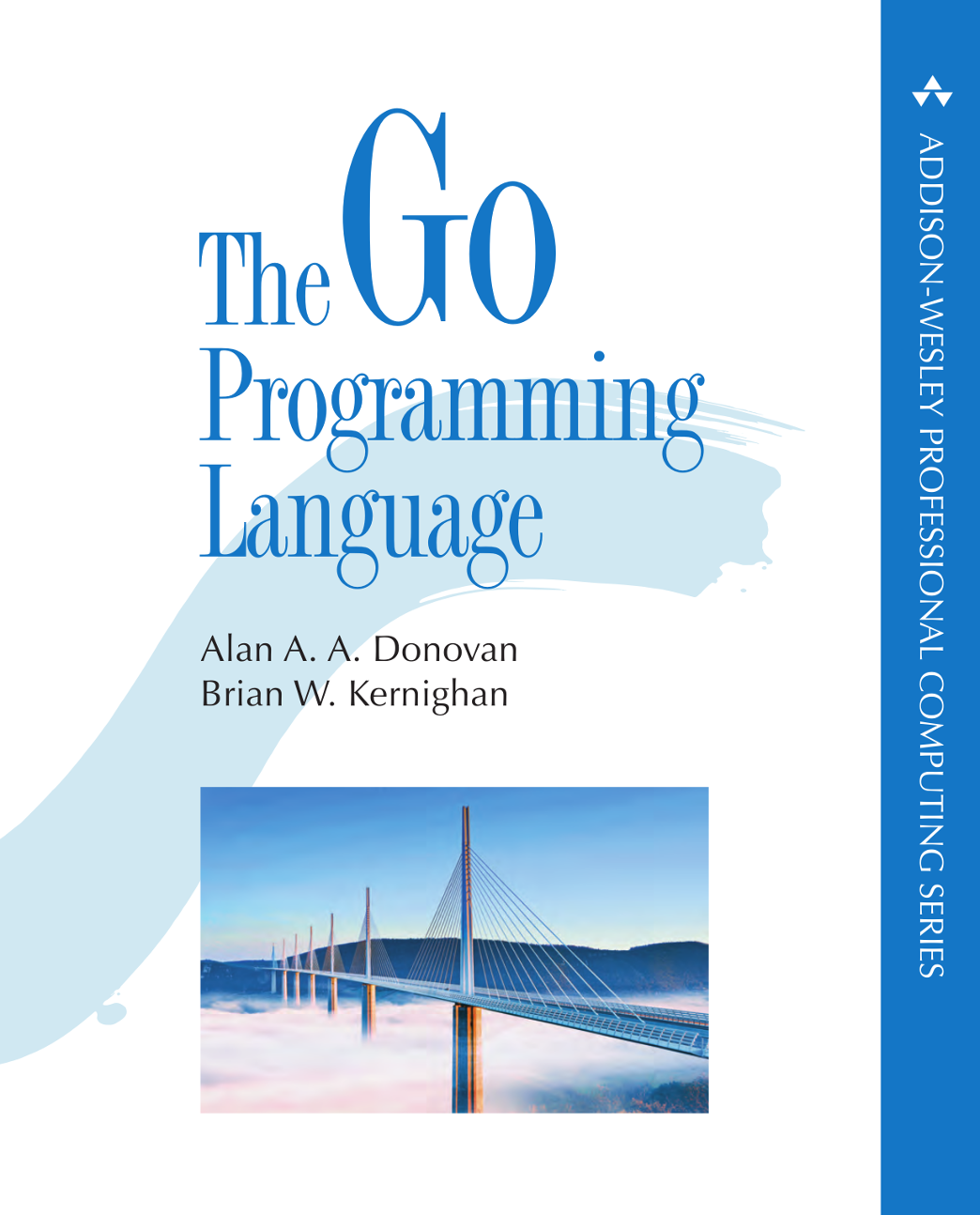

【心得筆記】精通 Go 程式設計

簡評

怎麼說呢…看完當下的感覺是覺得,這本書很特別,我想這會許是因為這本書與Go語言設計者本身有關係。

Alan Donovan特别感謝:Sameer Ajmani、Chris Demetriou、Walt Drummond和Google公司的Reid Tatge允許他有充裕的時間去寫本書;

Alan A. A. Donovan 是作者之一,從致謝頁來看,同時也是Google員工。而Go語言,又是Google所開發的一個簡潔、高效的程式語言。Alan很可能參與了Go語言的設計與開發,也很可能是最早使用Go語言的一批人。這或許說明為何此種,跟閱讀「松本行弘的程序設計」之後的感覺,是相似的。推薦大家閱讀。

推薦指數:★★★★☆

Tag: hough-transform

Tag: https

嘗試localhost的HTTPS伺服器

前言

因為一些原因,在區域網路開發環境的時後,還是需要HTTPS伺服器來做一些測試(最近瀏覽器實在太嚴格了Orz,不是HTTPS有些東西就無法做…)。

爲此,我主要參考了如何在五分鐘內建立SSL憑證和SSL是什麼鬼(方便起見,我改過標題,還請自己連回去看看原文)。前者甚至在GitHub建立了腳本可直接拿來使用,不過我決定還是親自嘗試一下。

除了上述兩篇以外,其實還有找到許多不錯的文章,還自徑往下看看參考資料。不過這兩篇,前者的CA與伺服器的私鑰、憑證是正式分開的,

此次我只想要建立一個自我簽署的憑證,能在區域網路使用就好。而後一篇足夠簡單,但應付我所需要的情況還需要做些調整。

快開始吧

使用環境:

- Linux

- OpenSSL

- Node.js

- express.js

建立伺服器私鑰(同時也是CA私鑰)

openssl genrsa -des3 -out server.key 4096

這邊我改成4096。雖然是區域網路使用,我還是想要高一點安全性。

Tag: https-server

嘗試localhost的HTTPS伺服器

前言

因為一些原因,在區域網路開發環境的時後,還是需要HTTPS伺服器來做一些測試(最近瀏覽器實在太嚴格了Orz,不是HTTPS有些東西就無法做…)。

爲此,我主要參考了如何在五分鐘內建立SSL憑證和SSL是什麼鬼(方便起見,我改過標題,還請自己連回去看看原文)。前者甚至在GitHub建立了腳本可直接拿來使用,不過我決定還是親自嘗試一下。

除了上述兩篇以外,其實還有找到許多不錯的文章,還自徑往下看看參考資料。不過這兩篇,前者的CA與伺服器的私鑰、憑證是正式分開的,

此次我只想要建立一個自我簽署的憑證,能在區域網路使用就好。而後一篇足夠簡單,但應付我所需要的情況還需要做些調整。

快開始吧

使用環境:

- Linux

- OpenSSL

- Node.js

- express.js

建立伺服器私鑰(同時也是CA私鑰)

openssl genrsa -des3 -out server.key 4096

這邊我改成4096。雖然是區域網路使用,我還是想要高一點安全性。

Tag: it鐵人賽

你可能不知道在JS世界裡的特殊物件

特殊物件清單

JavaScript是一個有著龐大使用族群的程式語言,但是因為其歷史淵源和不同考量等因素下,其中有不少令人萬丈摸不著頭緒的設計。自連class都只作為保留字而無實際作用的時候,就已經有在接觸,在後續越了解越多,想想應該是能來分享一些,其中一些我知道的特殊物件。

undefinednullthissuperNaNInfinitynewnew.target

Object.prototype- 先有

Function還是先有Object

- 先有

SymbolSymbol.for()、Symbol.keyFor()

document.alltypeof document.all

argumentshashbang- HTML comment

'use strict'globalThiswindowdocument

其中有一些並不是真正的物件,但都是一些執行環境下支援特殊寫法。或許有一些並沒有實際作用,但可能很多人並不知道,畢竟平常大概也沒有人會這樣寫吧!所以其實也就是一些JavaScript裡無關緊要的有趣小地方。

當然…當中有一部分也有可能成為你日後會踩入的陷阱(抗)。那麼就先來說說undefined和null吧!

undefined

undefined是一個屬於undefined的物件。(但可能不是唯一)

typeof undefined; // -> "undefined"

In all non-legacy browsers, undefined is a non-configurable, non-writable property. (Even when this is not the case, avoid overriding it.) – from MDN

儘管在現今主流的瀏覽器都是不可改變全域的undefined變數:

這些那些你可能不知道我不知道的web技術細節-目錄與完賽感想

終於、終於30天啦啦啦!!!

原本其實是有猶豫今年要不要報名的,因為去年結果讓我有點失落憔悴…

然後這次也沒有組團,沒拖人下水成功。雖然也還是有發現一些認識的朋友今年也有參加,但還是一度在猶豫要不要報名,所以我幾乎是拖到最後一天才報名的哈哈。

工作的這兩年,遇到的事情這樣看來應該不算少。我有把一些我有興趣的議題記錄下來的習慣,雖然回去看也就一些很零碎的關鍵字,甚至有些一度回想不起來是什麼玩意兒。 這些東西我是有可能另外寫出來做記錄發表的,所以這次抱著反正之後也還是想寫,那就參加寫吧的想法報名,沒完賽就算了。

不過其實原本是有兩個參賽主題的,但最後只選擇了一個。一方便是另外一個對現在我來說不太好組織,另外就是時間安排上,我是很後來才真正決定要報名的。

而且在開賽前幾天確診Orz

隔離了7天

「這些、那些、你可能不知道、我不知道的Web技術細節」記錄了一些受到工作同僚、朋友聊天討論啟發,進一步研究原本我不知道或沒那麼清楚的Web技術細節。儘管足有接近30篇,但其實與我原本記下的關鍵字還是少了不少。像是WebAssembly、WebRTC、WebGL、Mono Repo、Micro Frontend等等。有些東西我有一些接觸,也有不少是還需要花費大量時間學習的。

而且這個系列,每一篇都至少花 超過兩個小時 構思撰寫。並且我實在不是很像破壞每一篇的獨立和完整性。所以有些篇數對於一次要閱讀完怕是會有些吃力,但基本每一篇都可以獨立參考閱讀,而不需要在意閱讀順序性。

目錄(依發表時間序)

你可能不知道的Web API--Web Locks

前言

Web Locks相關的API目前還是實驗性質的,這意味著未來可能有所變動,會與本片內容提及用法、作用有差異。雖然是實驗性質,但目前主流瀏覽器都已經支援。

使用方式

最基本用法是透過navigator.locks.request()取得一把鎖,如果無法取得就必須等待直到能夠取得。如果取得了,就可以執行後續callback的動作。通常callback是一個異步函式,舉例來說寫法會如下:

navigator.locks.request('lock-1', async (lock) => {

console.log('get lock-1');

console.log('do something');

console.log('release lock-1');

});

callback的執行區域,被稱作是 關鍵區域 (Critical section)。

如果設計的恰當,關鍵區域只會有一個在執行。把上面再改寫一下:

var lock_name = 'lock-1';

navigator.locks.request(lock_name, (lock) => {

console.log(`A: get lock ${lock.name}`);

return new Promise(res => {

/// 10秒後釋放鎖

setTimeout(() => {

console.log(`A: release lock ${lock.name}`);

res(); // release lock

}, 10000 /*ms*/);

})

})

navigator.locks.request(lock_name, (lock) => {

console.log(`B: get lock ${lock.name}`);

return new Promise(res => {

/// 5秒後釋放鎖

setTimeout(() => {

console.log(`B: release lock ${lock.name}`);

res(); // release lock

}, 5000 /*ms*/);

})

})

A: get lock lock-1 A: release lock lock-1 B: get lock lock-1 B: release lock lock-1

在上面範例,有兩個程式區塊A和B需要使用到lock-1這把鎖。A需要消耗10秒,並優先取得了鎖;B必須等待10秒後,才會開始執行。

可以透過將Promise的resolve()或reject()傳遞出來,來決定什麼時候要釋放鎖:

你可能不知道的(Web)API--FinalizationRegistry(GC)

你可能不知道的Web API–FinalizationRegistry(GC)

FinalizationRegistry是和WeakMap、WeakSet、WeakRef在ES12一同進入到語言規範裡的兩個API。其實後面幾個更容易使用到,但我今天偏偏就是要來聊聊前者–FinalizationRegistry。

在說說為什麼這個API有點雞肋可能沒什麼人知道之前,還是先介紹介紹這個API的用法。這個API的作用是在變數物件在被記憶體回收以前,可以註冊一些清理動作。比如可以建立物件:

var registry = new FinalizationRegistry((heldValue) => {

console.log(`${heldValue} is cleaned`);

})

var obj1 = { toString() { return "<Object obj1>"} };

registry的callback function將快被記憶體回收的訊息打印出來。如果我們希望了解obj1和obj2何時被回收,可以用.register()註冊:

registry.register(obj1, obj1.toString());

那麼當obj1或obj2不再可以被存取的時候,就有可能被記憶體回收,進而列印出訊息出來:

obj1 = null;

至於為什麼

obj1不能使用delete,可以參考「你可能都不瞭解的JS變數祕密 - 一文了解無宣告、var、let、const變數細節」

(突然發現這也是你可能不知道系列呢XD)

你可能不知道的Web API--postMessage

前言

postMessage()是少數可以讓兩個不同頁面交換訊息的方式。如其名,傳遞訊息,postMessage()接收一段文字訊息,將這個文字訊息傳遞給通知的對象。通知的對象可以監聽message事件獲取訊息。

關於postMessage()

實際上現在瀏覽器網頁API上,存在的postMessage()API不只一個。有window.postMessage()、Worker.postMessage()、BroadcastChannel.postMessage()和Client.postMessage(),它們有著類似的使用方式。除了不同頁面溝通外,對於建立的Web Worker執行緒也有相似方式傳遞訊息,除Worker.postMessage()外,在Web Worker環境下還可以建立BroadcastChannel物件,使用BroadcastChannel.postMessage()方法。至於Client.postMessage()是在Service Worker使用的,有在寫PWA(Progressive Web Application,漸進式網頁應用程式)才比較會用到。

本節主要討論的是最基本的window.postMessage()。

基本用法

基本上的用法可以傳遞一個字串作為訊息發送出去,像是window.postMessage("msg")。然後監聽message事件。所以我們可以做一個簡單的例子。

現在建立兩個頁面index.html作為主畫面,sub.html作為用iframe嵌入在主畫面的子畫面。

主畫面內容如下,除了一個發送訊息的文字話框外,還有一個接收訊息的文字畫框,以及一個發送訊息的按鈕。

<!------ index.html ------>

<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8"/>

<title>[DEMO] postMessage (Main)</title>

</head>

<body>

<form>

<textarea cols="30" id="msg" name="" rows="10"></textarea>

<br/>

<textarea cols="30" id="rev" name="" rows="10" disabled></textarea>

<br/>

<button>send</button>

</form>

<hr/>

<iframe frameborder="0" src="sub.html"></iframe>

<script type="text/javascript" src="main.js"></script>

</body>

</html>

相對來說子畫面就簡單一些,只有一個接受訊息的地方。它會將接受到的訊息原封不動的回傳回去。

你可能不知道的CSS Injection

前言

當你只是簡單地設置了一個CSP以後:

Content-Security-Policy: defalut-src 'self';

會發現誒~為什麼inline-script也不工作了?

<script type="text/javascript">console.log('Hello, World');</script>

要解決這個問題,同樣必須計算腳本雜湊值,然後設置新的內容安全政策:

Content-Security-Policy: defalut-src 'self';script-src 'sha256-2cq9aRSFdLqAC0FNx8cqcUjxA2Bmk5ZjlSvbIPQ1x/U=';

當然不止這種做法,還可以設置

nonce等方式。

你可能不知道的內容安全策略(Content-Security-Policy, CSP)

前言

當我們知道了XSS,瞭解到對於外部資源的引用檢查是何等重要。那麼除了開發上需要注意意外,還可以怎麼做?

服務器設置CSP相關回應頭

CSP,全名Content Security Policy,也就是內容安全政策。這是為了告訴瀏覽器,這個頁面允許什麼行為,讓瀏覽器幫忙在檢查一次。與設個相關的主要有兩個Response Headers:Content-Security-Policy和Content-Security-Policy-Report-Only。

Content-Security-Policy可以設定一些政策,當瀏覽器發現也面內容行為不符合這些政策的時候,就會被阻擋下來。

如果在一開始調整,有大量不確定受到影響的頁面,並不希望行為直接被阻擋下來,可以改先使用Content-Security-Policy-Report-Only。當發現不符合政策的頁面內容時,先發送到後端的一個端點記錄下來。再所有被發現存在問題的頁面都已經修正後,再改成設置為Content-Security-Policy。

繼續以前一個例子來用:A網站 http://a.127.0.0.1.nip.io:8000/index 有以下內容:

<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8"/>

<title>CSP</title>

<link rel="stylesheet" href="http://b.127.0.0.1.nip.io:8000/xss.css" type="text/css" media="screen" />

</head>

<body>

<h1>Hello, World</h1>

</body>

<script type="text/javascript" src="http://b.127.0.0.1.nip.io:8000/xss.js"></script>

</html>

這次也真夠糟糕的,引用到兩份B網站 http://b.127.0.0.1.nip.io:8000 存在問題的內容–

/xss.css和/xss.css

在部署的時候可以在伺服器回應的HTTP Response加入Header:

Content-Security-Policy: defalut-src 'self';

這次這兩個不安全的內容就會被瀏覽器阻擋下來。

如果確定外部資源內容是需要的話該怎麼辦?

你可能不知道的跨站腳本攻擊(Cross-Site Scripting,XSS)

前言

跨站腳本攻擊,英文Cross-Site Scripting,縮寫原本應該是CSS,但與階層樣式表–Cascading Style Sheets的縮寫相同,所以通常已X當做「交叉」的Cross,就變成是XSS。

在今天算是一個很嚴重的漏洞攻擊,因為有可能做到身份偽造,然後去進行資料竊取或破壞。但防禦跨站腳本攻擊,不單單只是前端開發工程師的責任,很大程度上也與服務如何部署有關係。

什麼是跨站腳本攻擊

跨站腳本攻擊,是在頁面上存在從其他來源引入的腳本,而這些腳本帶有惡意行為。要注意的是,腳本並不只是指JavaScript,HTML、CSS或其他資料內容也有可能是惡意注入的對象。

The malicious content sent to the web browser often takes the form of a segment of JavaScript, but may also include HTML, Flash, or any other type of code that the browser may execute.

惡意的JavaScript

比如說在A網站 http://a.127.0.0.1.nip.io:8000/index.html 有以下內容:

<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8"/>

<title>XSS</title>

</head>

<body>

<h1>Hello, World</h1>

</body>

<script type="text/javascript" src="http://b.127.0.0.1.nip.io:8000/xss.js"></script>

</html>

在這個頁面中,使用了另一個網站B http://b.127.0.0.1.nip.io:8000 的JavaScript。但是其實xss.js的檔案並不是自己可以掌控的,它的內容可能是:

你可能不知道的HTTP Header--If-Match和該怎麼設計Web API

前言

問個 假如我今天有個表單在前端要送,然後我想要先檢查這個表單有沒有被其他人更新

這是在一次和朋友的討論中有人提出來的問題。

恩…這是很典型資料競爭的問題,但並不是多個執行緒存取一份資料,而是多個瀏覽器客戶端(Browser Client)存取同份伺服器資源。

通常,我們在討論RESTful - 一種當下很常見的Web API設計方式的時候,只會提到建立(Create / POST)、讀取(Read / GET)、更新(Update / PUT)、補充(PATCH)和刪除(DELETE),也就是一般的CRUD。甚少會在深度討論一些細節,就如開頭提到的問題。並且通常在瀏覽網站,也很少去注意各個網站的API設計方式。

那麼這個問題要怎麼解決呢?

不管怎麼說,伺服器上的資料正確性最終需要由伺服器處理保護。 可以簡單一些在資料上添加版本(Version)或最後修改時間(Last Update time)的欄位。當收到更新或刪除訊息,該欄位應該保持一致。不過這就會出現一個很奇妙的現象:

> GET /data1

< 200 OK

< Content-Type: application/json

<

< {"name": "Bob", "age": 18, "version": 1}

當我們有一個資料data1其版本為1,如果我們需要更新的話,下面的訊息代表什麼意思?

> PUT /data1

> Content-Type: application/json

>

> {"name": "Alice", "age": 18, "version": 1}

< 204 No Content

這是一個更新,版本是不是應該跳到2?但是按照前述這個版本應該要與記錄一致才會被修改,但是這樣似乎又與PUT的意圖衝突?

或許有一些設計是檢查更新版本-1是不是與當前記錄版本相同作為檢查判斷條件。但是想想,其實版本號的決定,似乎不該由Client傳進的資料決定,而應該由後端資料管理行為決定。

那麼來介紹另一種設計方式,其實HTTP一般性規範都幫你準備好了,只是在我經驗觀察上,似乎並沒有那麼易用(也可能是因為了解的人真的不多),並不經常看到這樣的設計。這可能會包含一些你可能不知道的HTTP狀態碼(HTTP Status Code)和HTTP Headers。

你可能不知道的JS自動型別轉換

前言

如果要針對一個 物件陣列 取最大值該怎麼做?

一天,一位同事這麼問到。

首先需要先知道的是一般在JavaScript物件是無法比較大小的,所以這句話的意思是將物件特定屬性作為比較參考值,或是將物件數個屬性計算成一個可以比較的值後作為參考值,再進行比較尋找最大值。

起初,針對這個問題我第一想到的就是三種方式:

- 使用

Array.prototype.reduce() - 使用

Array.prototype.sort() - 使用

Math.max()

最後一個你可能會很好奇:物件無法比較,並且Math.max()又不像Python的max()可以輸入key函式,這樣可以比較嗎?

沒錯,這個方式是存在問題的,但原因並不是因為「物件無法比較」,而是結果型別的問題,這個問題之後會提到。並且這也引發了今天的議題–「JS自動型別轉換」。

物件陣列怎麼取最大值?

這並不是今天主題的重點,也就不賣關子了,直接給出做法。

同樣拿Person類別為例子:

class Person {

name = "";

#birthday = new Date(); // 私有屬性

get birthday() { return this.#birthday }; // 調整處

addr = ""

get age() {

return new Date().getYear() - this.birthday.getYear();

}

constructor(name, birthday, addr = "") {

this.name = name;

this.#birthday = birthday; // 調整處

this.addr = addr;

}

hello() {

console.log(`Hello, ${this.name}.`);

}

}

現在有10個年幼不依的人:

var people = [

"Alice",

"Bob",

"Candy",

"Danel",

"Frank",

"Grant",

"Harry",

"Iris",

"Joe",

"Kevin"];

people = people.map(name => new Person(name, new Date(Math.floor(Math.random() * 100) + 1990, 1), ""))

現在如果希望找到年紀最大的,這裡提供幾種方式:

你可能不知道的JS物件私有屬性

前言

前幾年我曾經寫過「7天搞懂JS進階議題」系列文章,你可以在我的網站或是CoderBridge閱讀。其中在番外篇提到過「隱私成員」,在當時因為JavaScript並沒有隱私屬性的設計,所以想實現,當時使用了閉包和屬性描述器來處理。

時過境遷,在我寫完發表沒多久,ES11(2020)也正式推出了,其中就有關於私有屬性和私有方法的設計。根據Can I Use使用支援程度已經超過九成,也就是在今天主要瀏覽器除了一些舊版本和特別的瀏覽器外應該多數也都支援了。

原先JavaScript設計的問題

class Person {

name = "";

birthday = new Date();

addr = ""

get age() {

return new Date().getYear() - this.birthday.getYear();

}

constructor(name, birthday, addr = "") {

this.name = name;

this.birthday = birthday;

this.addr = addr;

}

hello() {

console.log(`Hello, ${this.name}.`);

}

}

var bob = new Person(/* name = */ "Bob",

/* birthday = */ new Date(2004/* year */,

1 /* mouth */,

1 /* day */),

/* addr = */ "臺灣")

console.log(`${bob.name}今年${bob.age}歲`); // Bob今年18歲

bob.hello();

bob.birthday = new Date(); // 變更生日

console.log(`${bob.name}今年${bob.age}歲`); // Bob今年0歲

如果設計了一個類別Person有名字(name)、生日(birthday)、地址(addr)等屬性,從嘗試性來說生日在出生以後就不能夠變了,但是上面程式碼片段當我們建立一個實例物件bob後,依然可以變更生日。

你可能不知道的WebAuthN(FIDO)

名詞解釋

AuthN 和 AuthZ 分別是 Authentication 和 Authorization 的簡寫,也就是驗證和授權。

不光兩個英文字像…簡寫形式一樣容易讓人混淆🐷

不過比起全名或是 A12n 或 A11n ,這樣好分辨多了Orz…

那麼 WebAuthN 就是 Web 和 AuthN 的結合,也就是在 Web 上的身份驗證。這裡特別指的是由FIDO聯盟推出的FIDO2的其中一部分。特徵就是讓使用者在瀏覽器瀏覽網頁時,可以利用辨識、臉部辨識等方快速登入。至於FIDO是Fast IDentity Online的縮寫,也就是「快速線上身份識別」,也就不難理解聯盟成立的目的為何。

身份驗證的方式

在之前系列「用Keycloak學習身份驗證與授權」–淺談身份驗證與授權(1)和再談身份驗證與授權中,將整個身份驗證、授權到取得資源處理業務邏輯分成幾個部分看。

這次主要談的是WebAuthN,也就是身份驗證這一塊。能夠證明身份的方式通常又分成這麼幾種:

- 只有你知道。像是密碼、一次性密碼(OTP)、簡訊驗證碼等等。

- 只有你持有。像是汽機車鑰匙、硬體金鑰、手機手錶(手機或智慧手錶在附近自動解鎖)。

- 只有你天生是。指紋、虹膜、DNA。

你可能不知道cookie是怎被保存、保存在哪裡?

前言

再來是cookie最後,也是我認為最有意思的一部分–「cookie是怎被保存、保存在哪裡」 。

服務後端

對於開發後端服務的軟體開發人員,自己應當知道cookie存在哪裡,如何才可以將HTTP Request的狀態保留對應下來。而一般前端人員也不需要很清楚的知道cookie儲存在哪裡,只要認為儲存在瀏覽器內或記憶體內就好。

瀏覽器外存在哪裡

但是重開機後有一些cookie也存在,這表示必定有一個檔案儲存地方儲存這cookie。

以Google Chrome在Windows平臺為例,Cookie可能儲存在%LocalAppData%\Google\Chrome\User Data\Default\cookies或%LocalAppData%\Google\Chrome\User Data\Default\Network\cookies,這要看是什麼版本的若有在更新目前應該是後者。

這是以SQLite作為檔案型資料庫儲存的,因此可以使用對應的工具打開來看看:

你可能不知道cookie有些只能走特定道路(HTTP)

回信

當瀏覽器收到並儲存cookies後,在下一次的request就會將cookies跟著帶著送出去,回到Server。對於無狀態的HTTP,就可以使用這樣的方式讓Server回憶這個Request之前是誰,做到保留狀態。

同樣地接者調整前篇的程式碼片段。這次要將Server收到的Cookies直接作為Response的內容返回。先來添加需要的package:

from fastapi.requests import Request

然後添加一個endpoint–GET /cookies,將Server收到的Cookies直接作為Response的內容返回:

@app.get('/cookies')

def cookies(request: Request):

return request.cookies

現在瀏覽 http://127.0.0.1.nip.io:8000/cookies 就可以收到傳給Server的Cookies作為JSON返回。

AJax with credition

你可能不知道cookie可以寄城市還可以分路段

預設收件區

Set-Cookie就像寫信,除了內容當然還有收件區號。如果並沒有給Domain,就是當前的Domain。比如當瀏覽 http://localhost:8000/index1.html ,其記錄的Domain就是localhost。

這個Domain就像是在寫信時填寫的區號,比如「桃園市楊梅區」的區號就是326。

填寫收件區號

現在可以複製你可能不知道cookie是怎麼被製造出來的裡的DEMO程式碼內容,在此基礎上繼續修改,填寫收件區碼。

你可能不知道cookie是怎麼被製造出來的

前言

你是タコたち嗎?你喜歡吃cookies嗎?那麼你知道cookies是怎麼被製造出來的嗎?

cookie是怎麼被製造出來的

cookies是在瀏覽器儲存的小小資料片段,通常來說當瀏覽器發出request時,有可能同時將cookie發送出去。利用這個特性,可以將通常來說無狀態的HTTP保有記憶,做到登入功能、追蹤行爲等等。

雖然我們可以透過瀏覽器開發工具新增cookie。

你可能不知道的Function.prototype.bind()

前言

Function有三種用法,除了一般呼叫方式外,還可以使用Function.prototype.call()或Function.prototype.apply()方法。此外,Function還有一個很常見,偶爾會與後兩個用法混淆的方法–Function.prototype.bind()。沒錯,這節就是要來說說Function.prototype.bind()和另外兩者的差異,以及常見用法和你可能不知道的Function.prototype.bind()。

<Fn>.call()/<Fn>.apply() 和 <Fn>.bind()的差異

由於過去其實我是寫過bind()的相關內容的。所以我個人並不曾將三者搞混,蠻能區分用法上的不同的。不過在偶然幾次討論程式碼應該如何寫的過程中,發現偶爾會有人弄不清楚何時應該使用bind()?何時使用其他兩者?

回頭看我過去所寫的,也蜻蜓點水的點到過call()和apply()。它們三者的參數形式確實有些像,特別是bind()和call()都接受一個thisArg參數和多個參數展開。

所以Function.prototype.bind()有甚麼不同之處嗎?

Function.prototype.call()和Function.prototype.apply()與一般函式呼叫寫在同一節裡,他們三著共同點是「會真的執行函示內容」。與他們不同的是Function.prototype.bind()並不會真的執行函式,它會返回一個新的函式。

function helloWorld() {

console.log(`Hello World`)

}

helloWorld(); // 會印出 Hello World

helloWorld.call(); // 會印出 Hello World

helloWorld.apply(); // 會印出 Hello World

helloWorld.bind(); // 不會印出 Hello World。返回一個函式物件

新的函式物件與原本的可能沒有什麼差異:

var newFn1 = helloWorld.bind();

newFn1(); // 會印出 Hello World

雖然上面程式碼很像是直接賦值給變數,但還是有些差異。

var newFn2 = helloWorld;

newFn2 === helloWorld; // true。直接賦值的話是同一個函式物件

newFn1 === helloWorld; // false。使用bind()會產生一個新的函式物件,儘管它們用起來可能很像,但依然不同

直接賦值的話是同一個函式物件;相對來說,使用bind()會產生一個新的函式物件。儘管它們用起來可能很像,但依然不同。

常見用法

在JavaScript裡面this是一個特別的存在。它經常會有隱含綁定和隱含遺失的狀況。

為什麼你需要知道Function的三種用法

前言

在設計函式與呼叫函式前,或許得認識到一些限制,這些限制有可能造成需要使用不同的設計方式或呼叫方式。就來談一下一些在JavaScript語言裡的一些限制吧!

安全整數範圍

JavaScript裡關於「整數」是有範圍限制在的,按照規範這個值的範圍是(±2**53)內,也就是-9007199254740991~9007199254740992。這個值你可以透過Number.MIN_SAFE_INTEGER和Number.MAX_SAFE_INTEGER取得。

BigInt

在ES11後多加了一個基本類別BigInt,儘管這個類型的使用方式和Number並不相容1。但是在過去寫過的7天搞懂js進階議題中曾經使用過。如果你有需要超過-9007199254740991~9007199254740992範圍的整數,可以考慮使用BigInt。

陣列長度

Array會需要留意:屬性.length的最大值爲2**32-1也就是4294967295。

這意味著以下一些操作是會出問題的

var arr = Array(4294967296); // 超出最大範圍

{

let arr = Array(4294967295);

arr.push(0); // 超出最大範圍

}

此外,-1的索引值並不是像Python會得到最後一個元素2。實際上經過以下操作:

var arr = [1,2,3,4];

arr[-1] = 5;

console.log(arr);

最後arr的結果應該會像是:

[-1: 5, 1, 2, 3, 4]

另外.length也不會算上-1的索引值。

你可能不知道Function的三種用法

前言

原預計標題「你可能不知道的Math.max()三種用法」。因為這是在調整Math.max()時引發的話題。在這之後過了幾周,有另外一個同事詢問Function.prototype.call()、Function.prototype.apply()的差異。

因此,接下來將來看看「你可能不知道Function的三種用法」。除了一般的呼叫外,還有<Fn>.call()和<Fn>.apply()。試想已經有參數陣列args:

var args = Array(15).fill(0);

args.forEach((arg, i, arr) => arr[i] = Math.floor(Math.random()*50));

如果要將args傳遞給函式Math.max()執行,通常可以這麼做:

Math.max(...args);

這相當於:

Math.max.call(null, ...args);

此外你還可以這麼做:

Math.max.apply(null, args);

這三種作法都可以得到相同結果:

Math.max(...args) === Math.max.call(null, ...args); //true

Math.max(...args) === Math.max.apply(null, args); // true

除此之外,因為Math.max()的處理特性,恰好可以使用函式型開發方式中reduce的概念,也確實可以使用args.reduce()去得到與上面相同的結果:

Math.max(...args) === args.reduce((m, c) => Math.max(m, c))

接下來也會談到一些Array.prototype.reduce()的事情。

你可能不知道Array.prototype.forEach()沒跟你說的事情

Array.prototype.forEach()的用法

自知道Array有forEach的方法後,我自己是還蠻愛用的。

var names = ["World", "Bob", "Alice"]

names.forEach(name => console.log(`Hello, ${name}`))

並且與其他多數Array支援的callback方法一樣,有多個很有效的參數:

var names = ["World", "Bob", "Alice"]

names.forEach((name, idx, arr) => {

console.log(`Hello, ${name}`)

arr[idx] += "."

})

console.log(names); // ["World.", "Bob.", "Alice."]

我們甚至可以用而外的thisArg來處理某些事情:

var obj = {

"World": undefined,

"Bob": undefined

};

function checkHello(name) {

if (name in this)

return void (this[name] = "Yes");

return void (this[name] = "No");

}

var names = ["World", "Bob", "Alice"];

names.forEach(checkHello, obj);

console.table(obj);

結果:

| name | result |

|---|---|

| World | Yes |

| Bob | Yes |

| Alice | No |

關於性能

在通常情況下,不會由瀏覽器處理大量的資料。通常而言forEach()的需要時間基本沒有什麼差別:

你可能不知道的Call Stack

前言

Call Stack,中文「呼叫堆疊」,是一個很重要的概念。這並不是Web相關技術中特有的,不過為了解釋後續的內容,我決定安插一節說一下Call Stack的概念。

Call Stack

Stack 是一個先進後出(First-In-Last-Out / FILO)的資料結構。就像一本本書疊起來,然後只能一本本從最上面開始拿下來。

Call Stack 就是每次函式呼叫,都會將函數的環境狀態保存進Stack,函數的環境狀態通常叫做「Call Frame」,而儲存Call Frame的Stack,就是Call Stack。

最明顯的例子就是遞歸函式,比如:

function sum(accum, end) {

if (end === 0)

return accum;

return sum(accum + end, end -1);

}

sum(0, 5);

sum()是將 0 到 end 之間的整數累加起來,且end必須是大於等於0的整數。

當呼叫sum(0, 5)的時候,Call Stack便會儲存這筆資訊

你可能不知道的即時更新方案:multipart/x-mixed-replace

multipart/x-mixed-replace

除了Polling、Long Polling、Server Send Event(SSE)和WebSocket以外,還可以透過multipart/x-mixed-replace來更新資料。

multipart/x-mixed-replace和Server Send Event(SSE)一樣,只能夠由Server單向傳送資料給瀏覽器。

不同的是它可能不能使用JavaScript處理更新的資料,但現在主流瀏覽器多數還是支援其中部分特性,這使得從前端部分實現非常簡單。

不再支持 XMLHttpRequest 中的 multipart 属性和 multipart/x-mixed-replace 响应。这是一个 Gecko 独有的特性,从来没被标准化过。你可以使用Server-Sent Events, Web Sockets (en-US)或者在 progress 事件中查看 responseText 属性的变化来实现同样的效果。1

Lab

資源

這次實驗會透過不斷讀取不同圖片,讓瀏覽器上不斷更新圖片內容。首先是圖片資源:

這些圖片資源名稱是: 1.jpg、2.jpg、3.jpg。後續會輪流讀取回傳給瀏覽器。

前端畫面

<!-- index.html -->

<!doctype html>

<html lang="en">

<head>